人手不足に悩む中小企業の採用担当者様、「特定技能」という言葉は聞くけれど、制度が複雑そう、申請手続きが面倒、費用はどれくらいかかるのか、採用した外国人がすぐに辞めてしまわないか…といった不安を抱えているかもしれません。この制度は、日本の深刻な労働力不足を解決する強力な手段であり、適切に活用すれば企業の持続的な成長に大きく貢献します。本記事では、外国人採用初心者の方でも「特定技能」制度の全体像を理解し、不安なく導入を進められるよう、制度の基本から採用のメリット、企業が負うべき義務、コスト、さらには2027年の制度変更まで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説します。この記事を読めば、企業にとって最適な人材戦略が見えてくるはずです。

目次

在留資格「特定技能」とは?人手不足解消の切り札となる制度の基本

「在留資格」とは、外国人が日本に滞在し、特定の活動を行うために必要な許可のことです。「特定技能」は、この在留資格の一つで、特に人手不足に悩む日本の産業分野で外国人が即戦力として働くことを目的としています。

■特定技能制度が創設された背景と目的

特定技能制度は、日本国内の深刻な人手不足に対応するため、2019年4月に創設されました。特に介護、建設、飲食料品製造業、外食業といった分野で、働き手が足りないという課題を解決するために導入された制度です。

この制度の大きな目的は、「人手不足の解消」にあります。外国人材を国際貢献のための研修生としてではなく、日本の労働市場における重要な労働力として明確に位置づけ、即戦力として長く活躍してもらうことを目指しています。

■特定技能1号と2号の決定的な違い

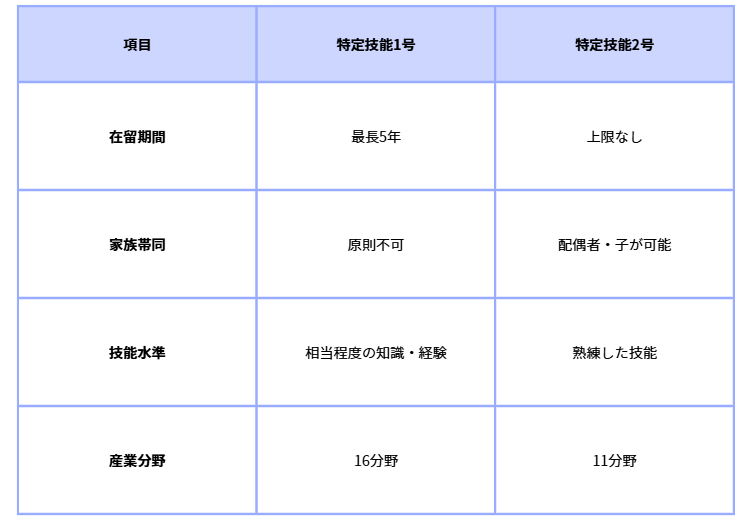

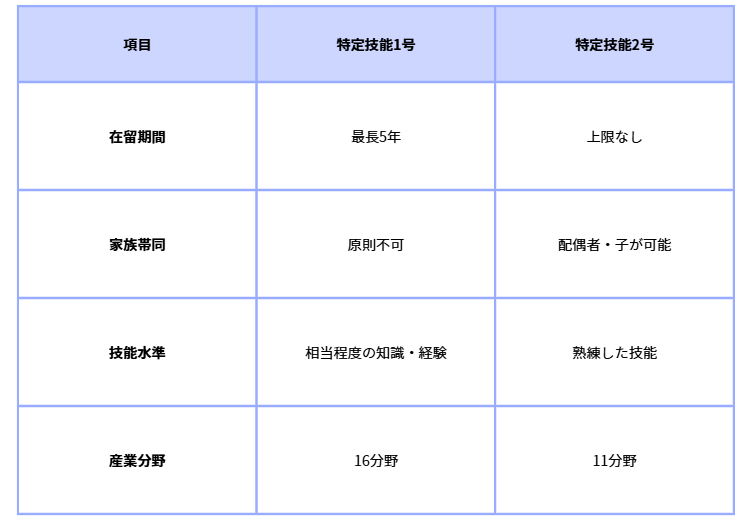

特定技能には「1号」と「2号」という2つの段階があり、この違いを理解することが、企業が長期的な人材戦略を立てる上で非常に重要です。

特定技能1号は、最長5年間の在留期間が定められています。原則として、家族(配偶者や子)の帯同は認められていません。一方、特定技能2号は、1号を修了した後に試験などに合格することで移行が可能となり、在留期間の更新回数に上限がありません。つまり、永続的な雇用が可能になるのです。さらに、家族の帯同も認められます。これにより、企業は特定技能人材を一時的な労働力としてではなく、長期的な戦力として育成し、採用・育成コストを確実に回収できる見込みが立ちます。

以下の表で、特定技能1号と2号の主な違いをまとめました。

■特定技能で受け入れ可能な産業分野(概要と傾向)

現在、特定技能1号では16分野、2号では11分野で外国人材を受け入れています。主な分野としては、介護、建設、飲食料品製造業、外食業などが挙げられます。

特に飲食料品製造業は、最も多くの特定技能外国人が就労している分野の一つです。もし企業が飲食料品製造業や介護施設であれば、この制度はすでに多くの企業で導入され、人手不足解消の切り札として活用されている「標準的な採用手段」であると認識していただくことができます。

各産業分野の詳細な要件や業務内容については、以下の記事で詳しく解説しています。

特定技能の分野別解説!最新情報と仕事内容を徹底ガイド

技能実習とは何が違う?特定技能を選ぶべき理由と戦略的メリット

外国人材の採用を検討する際、「特定技能」の他に「技能実習」や「技術・人文知識・国際業務(技人国)」といった在留資格の名前を聞いたことがあるかもしれません。「結局どの制度がいいのか?」という疑問は、採用担当者様が抱く共通の不安です。ここでは、特定技能が企業のニーズにどのように優位であるかを解説します。

■特定技能と他の在留資格の比較:目的と転職の自由

特定技能制度は、技能実習制度が主目的とする「国際貢献」ではなく、「日本国内の人手不足解消」を企業の目的としています。この点が、特定技能を企業が選ぶべき大きな理由です。

また、特定技能では、外国人材のキャリア形成を支援する観点から、同一分野内での転職が認められています。これは、人材の自主性を尊重し、結果的に定着率を高める上で重要な要素となります。

以下の表で、主要な在留資格の目的や特徴を比較しました。

■2027年「育成就労」制度への移行:特定技能の将来性

政府は、2027年度から技能実習制度を廃止し、新たな受け入れ制度である「育成就労」を開始する方針を打ち出しています。この育成就労制度は、原則3年間の就労を経て、特定技能への移行を促す設計となる予定です。

これは、特定技能制度が今後、日本の外国人材受け入れの主要な枠組みとして、さらに強化されることを示唆しています。つまり、特定技能の導入を検討している企業にとって、今この制度を理解し、導入を始めることは、将来の人材確保戦略において非常に重要な意味を持ちます。導入を先送りするべきではない状況にあると言えるでしょう。

特定技能人材採用の実務:要件、主要ルート、企業が負う義務

特定技能人材の採用には、外国人材が満たすべき要件や、受け入れ企業が果たすべき義務があります。ここでは、採用を成功させるための実務的なポイントを解説します。

■外国人材が満たすべき要件(技能・日本語能力水準)

特定技能の在留資格を取得するためには、外国人材側が以下の二つの主要な要件を満たす必要があります。

- 技能水準: 各業界団体が実施する「特定技能評価試験」に合格するか、または「技能実習2号」を良好に修了していることが求められます。

- 日本語能力水準: 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)のN4レベル相当に合格している必要があります。N4レベルは、基本的な日本語を理解できる程度の能力を指します。

特定技能外国人材のより詳細な要件については、以下の記事でご確認ください。

【特定技能】技能試験・日本語試験・試験内容について

■ 即戦力採用の近道:技能実習2号修了者からの移行ルート

採用企業にとって最も実務的かつ効果的な採用ルートは、「技能実習2号を良好に修了した人材」を特定技能1号へ移行させる経路です。特定技能1号の約半数の外国人がこのルートで移行しています。

このルートの最大のメリットは、人材が既に日本での生活様式や労働慣行、さらに特定分野における実務経験を持っているため、採用後の教育コストが低く、即戦力となりやすい点です。また、技能実習2号を修了している場合、上記の技能試験と日本語試験が免除されるため、手続きもスムーズに進めやすくなります。外国人採用が初めての担当者様にとって、ゼロからの育成負担を大幅に軽減できる、非常に戦略的な選択肢と言えるでしょう。

■ 初心者採用担当者が直面する最大の壁:在留資格申請の複雑性

特定技能制度の導入において、採用担当者様(特に初心者の方)にとって最大の障壁となるのが、出入国在留管理庁への在留資格申請手続きの複雑さと、それに伴う膨大な工数です。

在留資格の認定または変更許可申請には、「申請人に関する書類(第1表)」、「所属機関に関する書類(第2表)」、「分野に関する書類(第3表)」という複数の主要な様式が必要となります。特に「所属機関に関する書類(第2表)」では、企業の経営状況、体制、過去の法令遵守状況など、詳細かつ専門的な記述が求められます。書類の不備や記載内容のわずかな誤りであっても、「不許可」となったり「審査が長期化」したりするリスクがあるため、初心者担当者様が自社で全てを遂行することは、採用計画の遅延やコスト損失の可能性を大幅に高めてしまいます。

このリスクを回避し、工数を最小限に抑えるためには、専門知識を持つパートナーに手続きをアウトソーシングすることが、最も賢明な経営判断となります。

■ 法令遵守のために必須!受け入れ企業に課される義務的支援

特定技能外国人が日本で安定して就労し、生活を送る

ためには、受け入れ企業(特定技能所属機関)による継続的な支援が法令で義務付けられています。企業はこの支援を自社で実施するか、専門の「登録支援機関」に委託しなければなりません。

具体的な支援内容には、日本での生活を始めるためのオリエンテーション、日本語学習の機会提供、困りごとの相談・苦情対応、行政手続きのサポートなどが含まれます。また、受け入れ企業は、四半期に一度など定期的に外国人材の活動状況や支援の実施状況を入管庁に報告する義務も負います。これらの義務を怠ることは、法令違反と見なされ、企業の特定技能受け入れ資格そのものに関わる重大なリスクとなります。

登録支援機関の役割や選び方については、以下の記事で詳しく解説しています。

【2025年最新版】登録支援機関とは?人事担当者が失敗しない選び方と総額費用、新制度を徹底解説

コストと費用対効果:特定技能導入を「戦略的投資」にする方法

「特定技能人材の採用には、結局いくらかかるのか?」という疑問は、採用担当者様にとって最も気になる点の一つでしょう。ここでは、採用にかかる費用と、その費用を「戦略的投資」と捉えるための考え方をご紹介します。

■ 特定技能採用にかかる費用の内訳と相場感

特定技能人材の採用と受け入れには、主に以下の費用が発生します。

- 初期費用: 外国人材の募集にかかる費用、出入国在留管理庁への在留資格申請にかかる費用など。

- 継続費用: 外国人材への義務的支援を登録支援機関に委託する場合の委託費用など。

これらの費用は、採用ルートや委託するサービスの内容によって変動します。費用を単なる支出と捉えるのではなく、人手不足解消や生産性向上といった、企業にもたらされる長期的なメリットと費用対効果を厳しく評価することが重要です。

■費用を抑える!活用できる助成金・補助金制度

特定技能人材の採用・受け入れにかかるコストは、公的な助成金や補助金制度を活用することで、実質的な企業負担を軽減できる可能性があります。

厚生労働省や各自治体が実施している支援制度の中には、外国人材の雇用促進、職業訓練の実施、そして日本語教育環境の整備に関連した補助が含まれることがあります。これらの制度を上手に活用することで、初期投資のハードルを下げ、より導入しやすくなるでしょう。

特定技能に関する助成金や補助金の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。

外国人雇用助成金で失敗しない!「最ももらいやすい」助成金を見つける実践ガイド

【成功事例】大手企業も注目する在留資格「特定技能」の可能性

特定技能制度は、中小企業だけでなく、大手企業でも積極的に活用され、大きな成果を上げています。「うちのような中小企業には無理なのでは?」と感じるかもしれませんが、この制度の持つ大きな可能性を知ることで、企業での導入イメージも具体化するはずです。

■中小企業でも実現可能!スモールスタートで成功へ

大手企業の事例を見ると、「うちのような中小企業には、そこまでの規模で導入するのは難しい」と感じるかもしれません。大手企業の事例は、特定技能制度が持つポテンシャルを示すものであり、中小企業の皆様向けには、コスト効率と導入スピードを両立した「スモールスタート」のプランもご用意しています。

STAYWORKERでは、企業の状況や規模、業種(飲食料品製造業や介護施設など)に合わせて、柔軟な支援を提供しています。まずは少人数から始めて、特定技能人材の受け入れノウハウを蓄積していくことも十分に可能です。

まとめ:在留資格「特定技能」導入を成功させるためのロードマップ

深刻化する人手不足に対し、在留資格「特定技能」制度は、即戦力となるだけでなく、2号移行によって長期的な戦力も確保できる、極めて有効な解決策です。しかし、外国人採用が初めての企業が、複雑な在留資格申請手続きや継続的な支援義務を単独で完全に遂行することは、膨大な工数を要し、不許可や法令違反のリスクを伴います。

■初心者採用担当者への最終的な推奨事項:専門家との連携

特定技能制度の導入を成功させるためには、企業は自社のコア業務である「現場の受け入れ環境整備」に集中し、法務・手続き・支援の実務は専門パートナーに委託するという戦略的な判断を下すことが強く推奨されます。これにより、法令遵守を確実にし、採用担当者様の負担を軽減しながら、外国人材の定着を促進することができます。

よくある質問(FAQ)

■Q1. 特定技能外国人の採用は、どれくらいの期間がかかりますか?

採用ルートや外国人材の状況によって異なりますが、一般的には数ヶ月から半年程度が目安となります。

■Q2. 採用後に外国人が辞めてしまった場合、どうすればいいですか?

特定技能外国人は、同一分野内であれば転職の自由があります。そのため、採用後の手厚い支援計画の実行が定着には不可欠です。万が一、離職に至った場合でも、STAYWORKERにご相談いただければ、状況に応じた再マッチング支援などの可能性についてご案内できます。

■Q3. 登録支援機関に委託するメリットは何ですか?

登録支援機関に委託する最大のメリットは、外国人材への義務的支援を法令に則って確実に実施できることです。これにより、企業側の法令違反リスクを回避し、煩雑な手続きや支援業務の負担を軽減できます。また、専門的なノウハウを持つ機関が支援することで、外国人材の定着率向上にも繋がります。

執筆者:STAYWORKER事業部 / 益田 悠平

監修者情報:外国人採用コンサルタント / 堀込 仁志

株式会社USEN WORKINGの外国人採用コンサルタント。人材紹介・派遣の法人営業として多くの企業の採用課題に、そして飲食店経営者として現場のリアルに、長年向き合ってきた経験を持つ。採用のプロと経営者、双方の視点から生まれる具体的かつ実践的な提案を信条とし、2022年の入社以来、介護・外食分野を中心に数多くの企業の外国人採用を成功に導く。

ためには、受け入れ企業(特定技能所属機関)による継続的な支援が法令で義務付けられています。企業はこの支援を自社で実施するか、専門の「登録支援機関」に委託しなければなりません。

ためには、受け入れ企業(特定技能所属機関)による継続的な支援が法令で義務付けられています。企業はこの支援を自社で実施するか、専門の「登録支援機関」に委託しなければなりません。