目次

「特定技能で人材を採用したいが、何から始めればよいかわからない」

そんな経営者・採用担当者の声を多く耳にします。ステイワーカーでは、制度の仕組み、在留資格の手続き、受け入れ後のフォローまで、一貫して支援できる体制を整えています。ステイワーカーで特定技能の採用に成功されたクライアントの事例冊子を無料で公開中です。ぜひダウンロードして、御社の採用活動にお役立てください。

特定技能精度の基本概要

■特定技能とは何か

特定技能とは簡単に言えば【在留資格】です。

詳しく言うと、特定の分野での技能を持つ外国人が日本で働くことを可能にする資格です。この制度は、少子高齢化を背景として、日本国内で深刻化する労働力不足に対応するために、2019年4月に創設されました。

目的は、「即戦力」となる外国人労働者を受け入れること。

従来の「技能実習制度」が日本から開発途上国への技術移転、いわば「国際貢献」的な一面を持っていたのに対して、特定技能は「国内産業を支える労働者として、外国人を本格的に受け入れる」という狙いがあります。単純労働だけでなく幅広い業務が可能という点も特徴的です!

特定技能は、学歴に関係なく、一定の技能と日本語能力を持つ人が対象とされており、即戦力として働くために必要な知識や技術が求められます。技能試験でその分野の専門的な技能と経験を証明し、日本語能力試験で日本での生活や仕事における「言語」の壁を乗り越える力を示します。

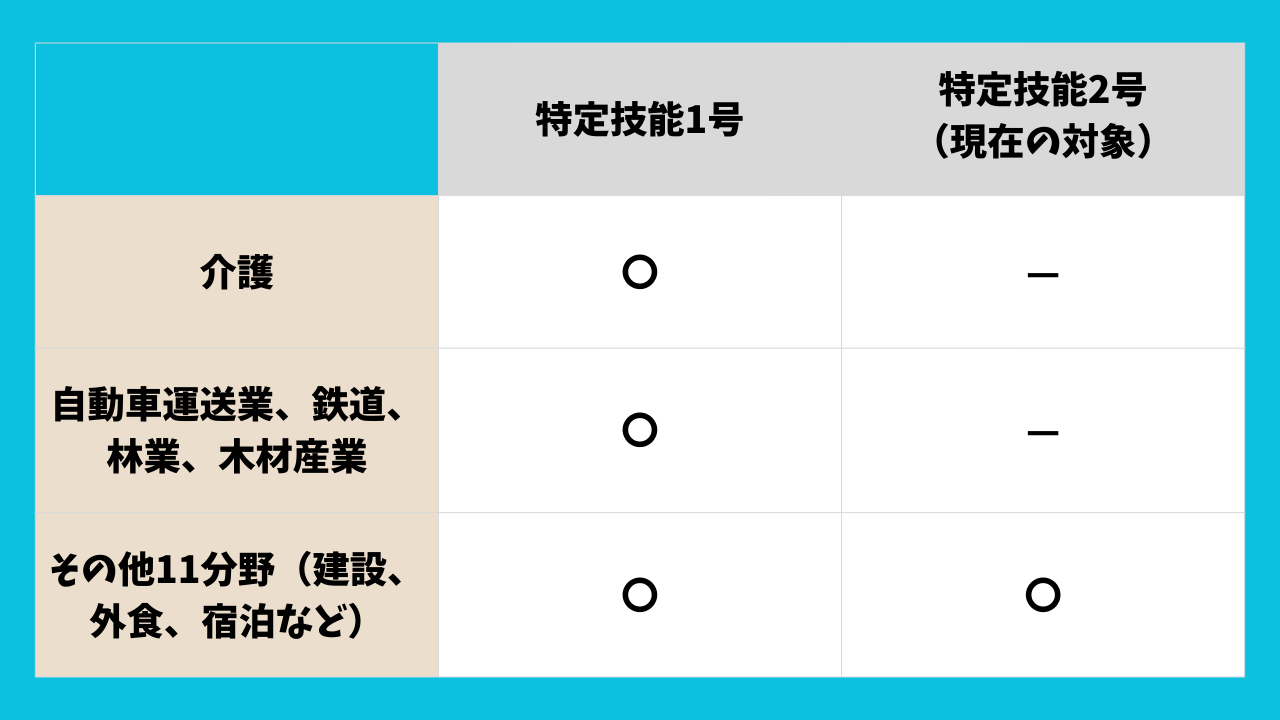

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、それぞれ対象となる分野が異なります。ここでいう分野とは、外国人の方が働くことを許可される産業と同義で、現在16分野が対象となっています。これらは、国内だけでは十分な人材を確保することが困難かつその事実が問題視されている産業として定められています。

1号か2号かで分野も違うわけですが、具体的には次のセクションで解説します。

ここでは簡潔に対象分野を羅列します。

- 介護

- ビルクリーニング

- 工業製品製造業(旧:素形材、産業機械、電気・電子情報関連製造業)

- 建設

- 造船・舶用工業

- 自動車整備

- 航空

- 宿泊

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

- 自動車運送業(2024年追加)

- 鉄道(2024年追加)

- 林業(2024年追加)

- 木材産業(2024年追加)

特定技能の資格は一度取得したら終わりというわけではありません。

指定された分野以外の業務に従事することは認められていないので、異なる分野や区分で働きたい場合は、その分野の技能試験に合格し、在留資格を変更する手続きが必要になります。これも後に詳しく説明しますが、分野ごとにさらに細かい区分が存在するので、すべての分野や区分で働くとなると相当な時間と勉強が必要になりますね。

■特定技能1号と2号の違い

それでは、「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いについて、具体的に解説していきます!

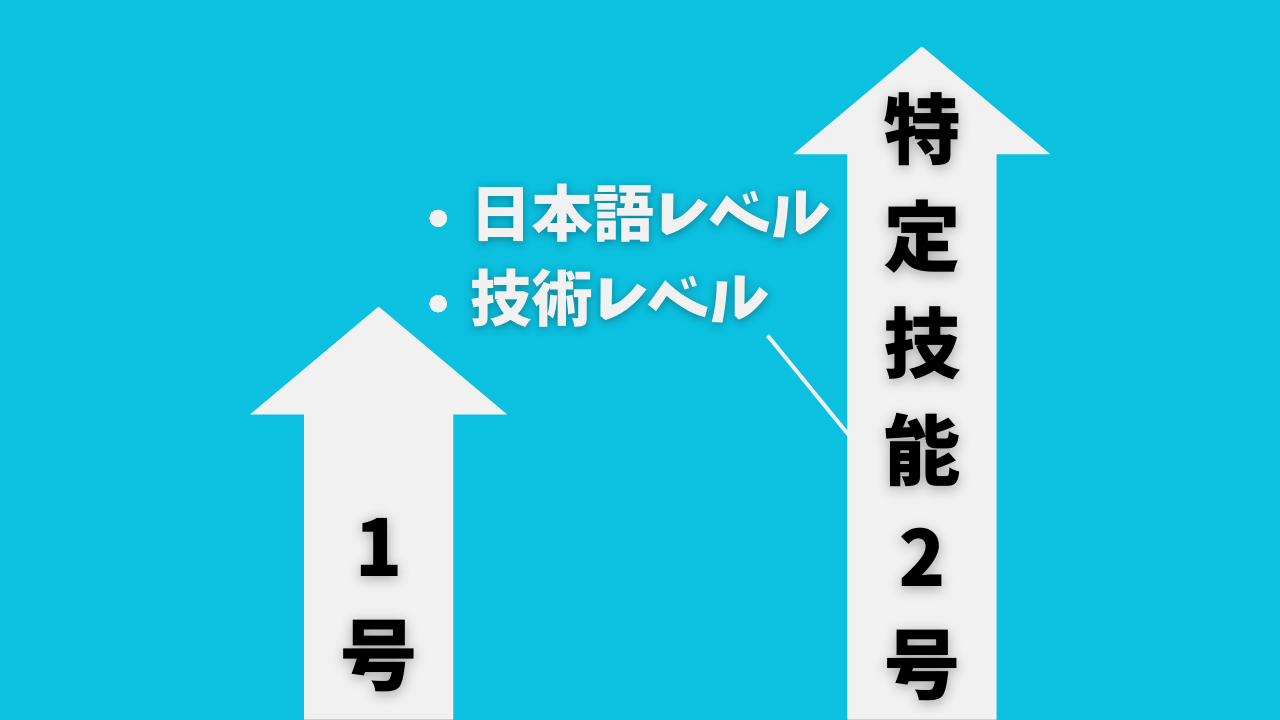

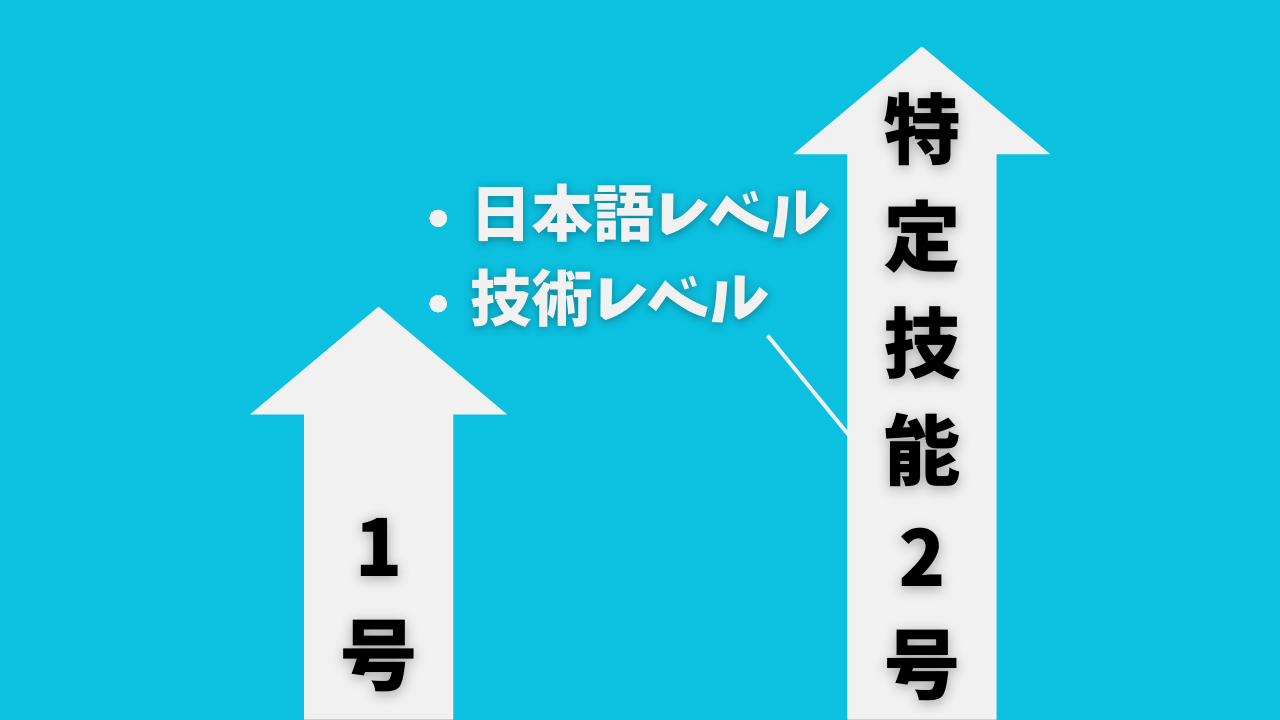

これから主な違いを詳しくあげていきますが、全体としていえることは、「特定技能2号」の方が「特定技能1号」よりも技術レベル、日本語レベルが高い事を指します。このことを念頭に置きつつ、以下の違いを確認していきましょう。

- 求められる技能水準

特定技能1号は「相当程度の知識または経験」を持つ人、特定技能2号は「熟練した技能と一定以上の実務経験」を持つ人に与えられます。

特定技能1号は、すぐに働くために必要な基礎的な知識や技術を測るもので、おおむね技能検定3級合格レベルの技能者が担当する業務を指します。

一方で特定技能2号は、1号よりも高度な技能試験に合格する必要があります。例えば建設分野の「配管」では、1号が指導者の指示を受けるのに対し、2号は複数の建設技能者のリーダーとして、工程を管理する経験が求められます。

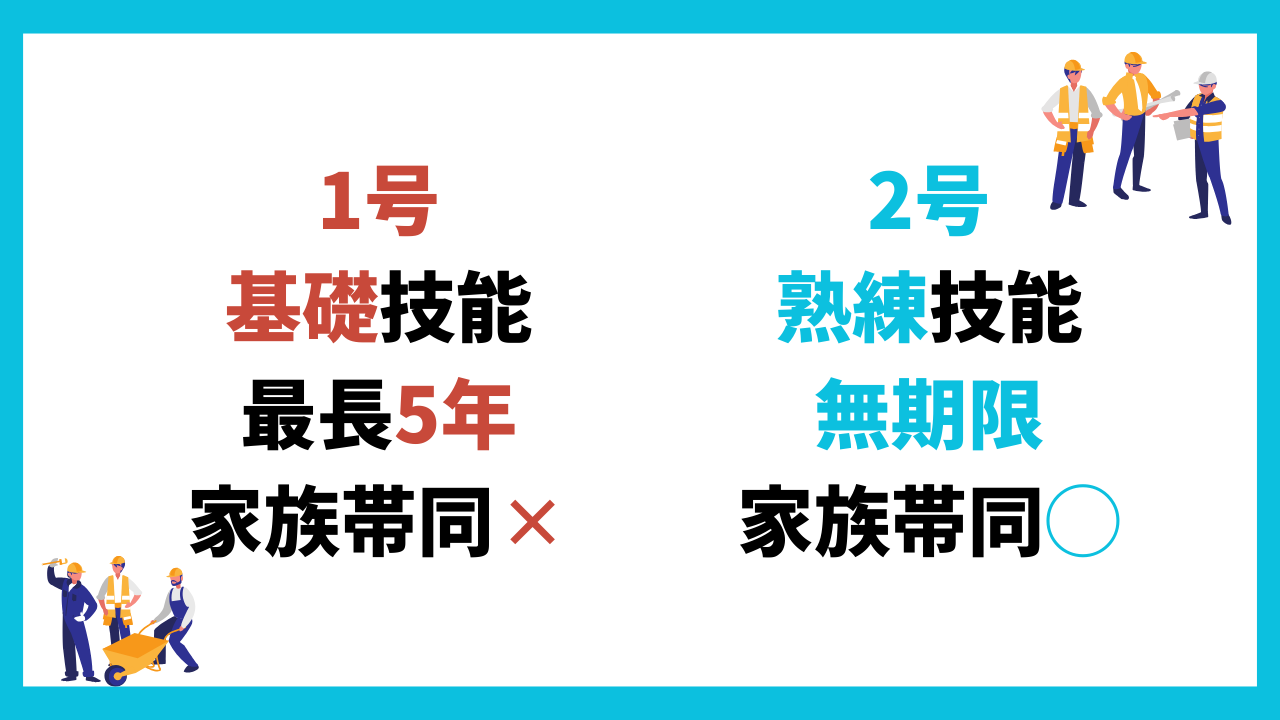

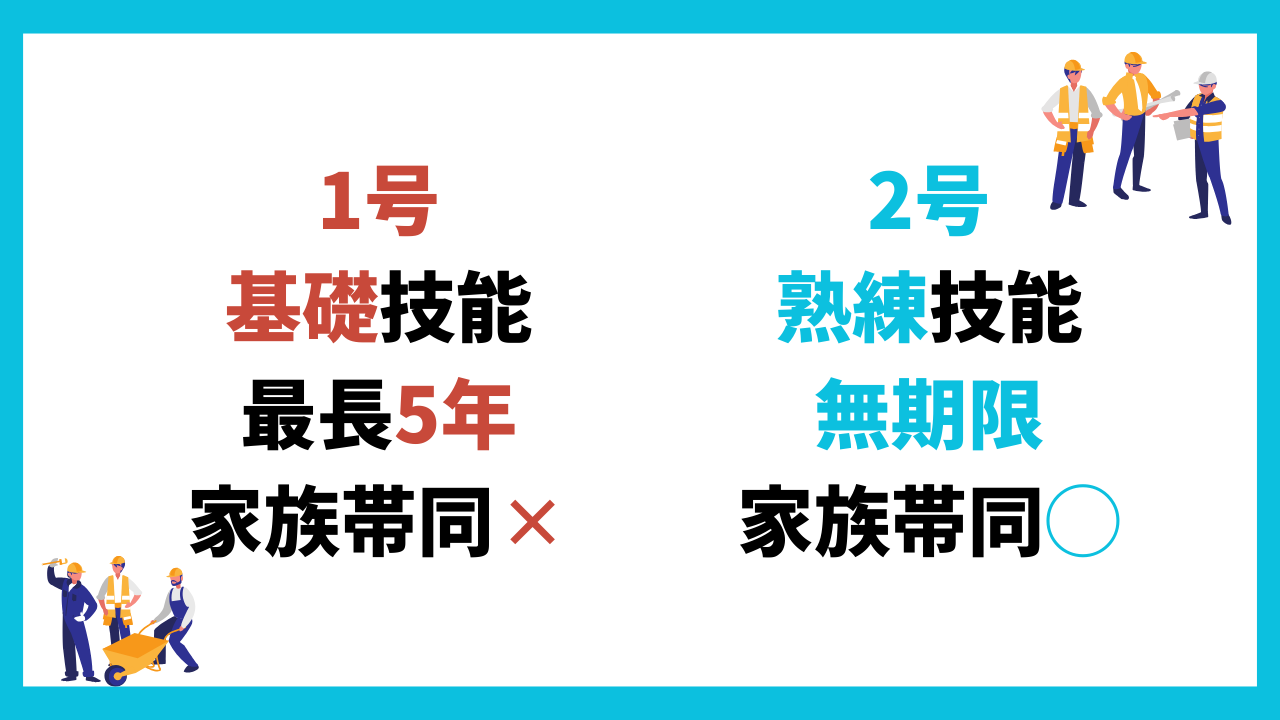

- 在留期間

特定技能1号は、在留期間に上限があり、通算で最長5年です。在留期間は法務大臣が個別に指定する1年以内の期間で設定され、一般的には1年、6か月、または4か月とされます。特定技能1号の在留資格では、日本に永住することは困難とされています。

一方で特定技能2号は、在留期間の上限がありません!3年、1年、または6ヶ月ごとに更新することで、無期限に日本に滞在できます。更新を続ける限り日本での就労を継続でき、将来的に永住権の取得要件の一部(原則として引き続き10年以上日本に在留していること)を満たすことも可能です。

- 家族の帯同(家族滞在)

特定技能1号では原則として家族の帯同は認められていません!

ただし、人道上配慮すべき理由があれば、「特定活動」ビザでの同居が認められるケースがあります。例えば、もともと「家族滞在」ビザで日本に在留している場合や、日本で特定技能1号の夫婦間に子どもが生まれた場合などです。

特定技能2号は、「配偶者」と「子」に限り、家族の帯同が認められています。彼らは「家族滞在」ビザを取得する必要があります。配偶者を呼び寄せる場合には、日本での法律上の婚姻関係が成立している必要があります。子供を呼び寄せる場合は、未成年であれば特別な照明は不要ですが、成人している場合は扶養の必要性について問われる可能性もあります。

- 対象分野

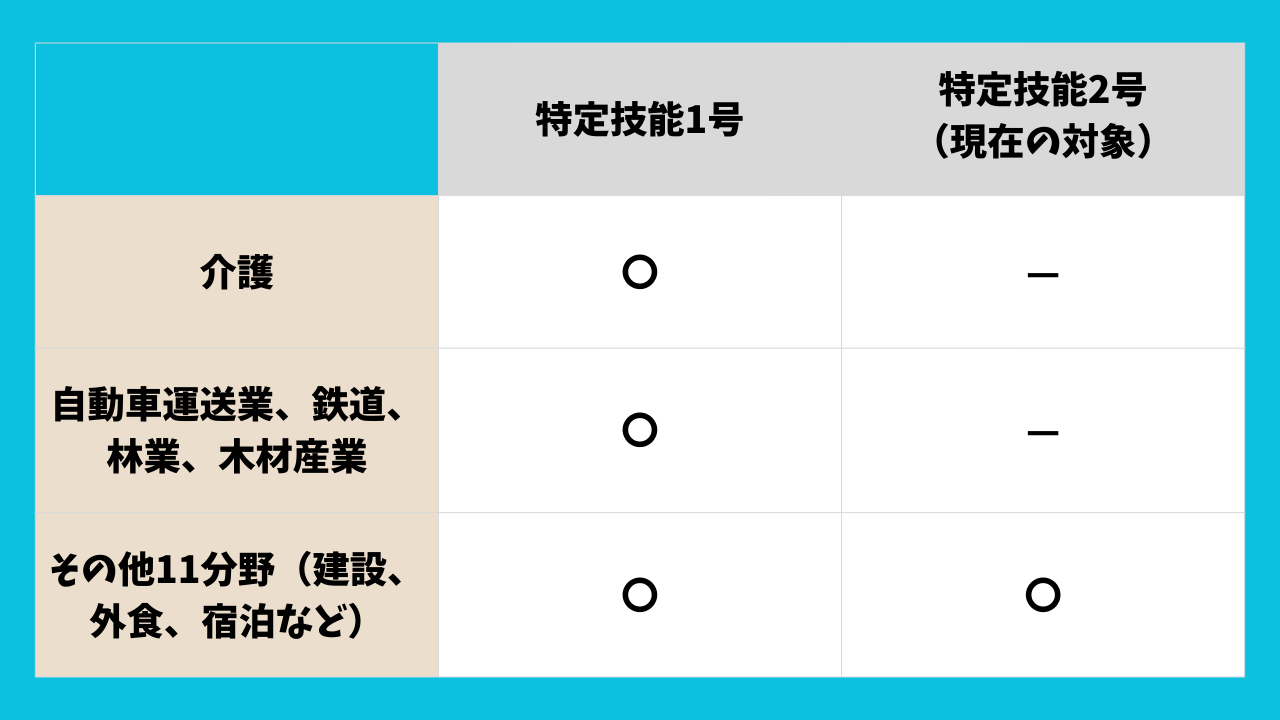

対象分野にも違いはあります。

特定技能1号は、人手不足が深刻とされる16分野が対象です。そのため時代のニーズに合わせて適宜追加されており、2024年3月に自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野が新たに追加されました。2025年からは介護分野で訪問系サービスも可能になりました。

特定技能2号は、制度開始当初は建設と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、2024年6月に大幅に改正され、現在11分野(介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業を除く)が対象となっています。外食・宿泊・ビルクリーニングも2号対象に含まれます。

- 日本語能力水準

特定技能1号は、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)への合格が原則として必要です。技能実習2号を良好に修了している場合は、日本語試験が免除されます。

意外かもしれませんが、特定技能2号は原則として日本語試験は求められません。

これは、熟練した技能を持つことが求められているからです。ただし、一部の受け入れ分野では日本語能力試験N3以上が必須となります。具体的には、漁業分野と外食業分野、自動車運送業分野の一部業務区分(タクシー・バス運転者など)、鉄道分野の一部業務区分(駅係員、車掌、運転士)です。ただし、技能試験の問題はN2レベルの日本語で書かれているため、ある相当程度の日本語能力の習得が必要になります。

- 受け入れ後の支援

特定技能1号を保持している外国人材の受け入れ機関は、外国人材が日本で生活するために必要な支援(支援計画の作成・提供、通訳や空港送迎費用など)を実施する義務があります。自社で支援が難しい場合は、登録支援機関に委託することも可能です。

特定技能2号保持者に対しては、特定技能1号とは異なり、受け入れ機関または登録支援機関による支援の対象外となります。日本で生活できるスキルがある人たちの名で、支援は必要ないという判断です。

表にまとめるとこんな感じです。

■特定技能外国人の受け入れ要件

企業が特定技能外国人を受け入れるためには、特定の要件を満たすことが必須です!

以下に簡単に企業側の受け入れ要件をまとめます。

-

日本人と同等以上の待遇:外国人労働者に対して、日本人と同等以上の報酬を支払い、労働時間、休憩、休日、有給休暇などのすべての労働条件を平等に設定する必要があります。最低賃金は必ず守りましょう。

-

適切な雇用契約:雇用契約は適切な内容で、確実に履行する必要があります。不法就労とならないよう、契約内容と実際の業務内容が在留資格の範囲内で合致しているかを確認し、労働時間管理も徹底する必要があります。

-

支援計画の実施(特定技能1号の場合):特定技能1号の外国人に対しては、職業生活、日常生活、社会生活における細やかなサポートが求められます。10項目の義務的支援事項が定められており、事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保・生活契約支援、生活オリエンテーション、公的手続きへの同行など、外国人労働者の生活を保障する支援が必要です。

-

各種届出の義務:外国人労働者を雇用した場合、雇用形態に関わらず、その氏名、在留資格などを厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。注意するのは離職時にも必要だということです。これは「外国人雇用状況の届出」と呼ばれます。

-

特定の分野での経験:こちらは農業分野にかぎられますが、直接雇用か派遣先かで受け入れ要件が異なります。

直接雇用する受入れ機関は、同一の労働者を6か月以上継続して雇用した経験、または労務管理に関する業務に6か月以上継続して従事した経験が求められます。

派遣先として受け入れる場合は、同一労働者を6か月以上継続して雇用した経験か、派遣先責任者講習を受講した者を派遣先責任者として選任していることが求められます。

-

社会保険等への加入義務:特定技能外国人を受け入れる法人は、労働保険(労災保険、雇用保険)と社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入させる必要があります。

日本人労働者を雇用する場合と大きく異なる部分は、ハローワークへの届け出と特定技能1号の外国人に対する支援計画の2点です。支援に関しては、自ら支援を行ってもよし、登録支援機関に委託してもよし、各々のやり方で受け入れるための準備を整えましょう!

こちらの項目の最後に、特定技能外国人を受け入れる際の主な手続きの流れをまとめておきますね。受け入れを考えている人は参考にしてください。

①在留資格の確認と選択:外国人材が現在持っている在留資格の有無や内容を確認し、就労が可能であるか、または特定技能の資格への変更が必要かを判断します。派遣の場合、派遣先の業務内容が在留資格で認められているかも確認する必要があります。

↓

②雇用契約の締結:受入れ機関と外国人材の間で、日本人と同等以上の条件で雇用契約を締結します。

↓

③事前ガイダンスの実施:雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続きなどについて、外国人材が十分理解できる言語で説明を行います。

↓

④ 支援計画の作成(特定技能1号の場合):受入れ機関または登録支援機関が支援計画を作成します。

↓

⑤在留資格の申請(★外国人労働者本人の申請が原則とされていますが、場合によっては受け入れ先の企業の職員が対応することもあります。)

- 海外から新たに招へいする場合:地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付を申請します。

- 日本国内に在留中の外国人を雇用する場合:地方出入国在留管理局に「在留資格変更許可」を申請します。

↓

⑥入国・就労開始:在留資格認定証明書が交付されたら、本国の家族へ送り、現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)申請を行い、発給後来日します。在留カードが交付され、受入れ機関での就労が開始されます。

↓

⑦各種届出:就労開始後、受入れ機関は遅滞なく各種支援を実施するとともに、地方出入国在留管理局に対して、支援計画の実施状況などの随時・定期的な届出が義務付けられています。

これらの要件と手続きを満たすことで、企業は適切に特定技能外国人を受け入れることができます。

■特定技能外国人の資格要件

前述したとおり、特定技能には1号と2号があります。併せて資格要件も異なるわけですが、技能実習生は一部免除される項目もあるので少し解説していきます。

特定技能1号の資格要件

-

技能水準:各分野の技能試験への合格が求められます。ただし、技能実習2号を良好な成績で修了した外国人は、この技能試験が免除されます。

-

日本語能力:日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)への合格が必須です。こちらも技能実習2号を良好に修了した外国人は、日本語試験が免除されます。ただし、介護分野、自動車運送業分野の一部業務区分(タクシー運転者、バス運転者)、鉄道分野の一部業務区分(駅係員、車掌、運転士)では、別途日本語能力試験N3以上の合格が求められます。

-

年齢:18歳以上であること。

特定技能2号の資格要件

-

技能水準:分野ごとの特定技能2号評価試験または技能検定1級に合格する必要があります。 一定の実務経験も必須です!具体的な年数は分野によって異なりますが、例えばビルクリーニング分野では2年、工業製品製造業分野では3年、建設分野では班長としての経験、具体的には複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し工程を管理する経験が求められます。

-

日本語能力:原則として日本語試験の合格は必須ではありません。しかし、技能試験の問題文には専門用語や難易度の高い用語が含まれているため、相当程度の日本語能力の習得が必要とされます。また、漁業分野や外食業分野ではN3レベル以上の日本語能力が求められます。

-

年齢:18歳以上であること。特定技能1号から特定技能2号への移行にも特に年齢制限はありません。

この通り分野ごとに要件はかなり異なるので注意が必要です。

人手不足が深刻化する中、特定技能制度を活用した外国人採用は、多くの飲食店・宿泊業で即戦力を得る有効な手段になっています。しかし制度理解や受け入れ準備は複雑で、正しく進めるにはノウハウが欠かせません。ステイワーカーは、登録支援機関として豊富な実績と最新情報をもとに、採用から定着までをトータルでサポートします。まずは無料の特定技能事例集をDLしていただき、採用成功の具体的ステップをご確認ください。

特定技能精度の基本概要

■特定技能で就労可能な分野

在留資格「特定技能」は、日本国内で人手不足が深刻な特定産業分野において、外国人材が即戦力として就労することを目的として2019年4月に創設された在留資格です。この制度は、従来の技能実習制度が「技能移転による国際貢献」を目的としていたのに対し、直接的に日本の労働力不足を解消することを目指している点が大きな特徴です。

繰り返しにはなっていますが、特定技能の在留資格は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、それぞれ就労可能な分野は異なります。

特定技能1号は、特定の産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。現在、特定技能1号の対象分野は以下の16分野に拡大されています。

- 介護

- ビルクリーニング

- 工業製品製造業(旧:素形材、産業機械、電気・電子情報関連製造業)

- 建設

- 造船・舶用工業

- 自動車整備

- 航空

- 宿泊

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

- 自動車運送業(2024年追加)

- 鉄道(2024年追加)

- 林業(2024年追加)

- 木材産業(2024年追加)

特定技能1号の大きな特徴は、単純労働を含む幅広い業務が可能な点にあります。例えば、外食業分野では飲食物調理や接客、店舗管理といった幅広い業務に従事できますし、農業では耕種農業や畜産農業全般の作業、さらにその関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売、冬場の除雪作業など)も付随的に行うことが可能です。

特定技能2号は、特定産業分野において熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能1号よりも高い技能水準が求められます。

特定技能2号の対象分野は以下の11分野です

- ビルクリーニング分野

- 工業製品製造業分野

- 建設分野

- 造船・舶用工業分野

- 自動車整備分野

- 航空分野

- 宿泊分野

- 農業分野

- 漁業分野

- 飲食料品製造業分野

- 外食業分野

特定技能2号の外国人材には、リーダーや現場責任者として、現場で高度な技能やマネジメント能力を発揮することが求められます。

1号と2号とで分野にこのような違いがあるのはなぜでしょうか。

介護分野については、受け入れた外国人が介護福祉士国家試験に合格すれば「介護」の在留資格に移行できる制度があるため、特定技能2号に含まれていません 。

2024年3月の閣議決定で追加された「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」は、まずは1号からの受け入れのみが始まっている状態です。こちらの理由は、それぞれの分野が抱える安全面や技術習得・現場環境の難しさを考慮したからと考えられます。まずは比較的短期の受け入れが想定される「特定技能1号」でスタートし、今後の制度整備や受け入れ実績を踏まえながら、将来的に特定技能2号への拡大が検討されるということです。

もうひとつ、なぜこのような分野で就労が可能となっているのでしょうか。

特定技能制度が創設された背景には、少子高齢化による日本の深刻な人手不足があります。15歳から64歳の生産年齢人口は著しく減少しており、日本人労働者だけでは労働力を維持することが厳しくなっています。

特に、外食、介護、建設業など、特定の業種では人材不足が顕著であり、これらの経済界からの要請を受けて、政府は2019年に特定技能という新しい在留資格を設けました。外国人労働者は、日本の就業者数全体の増加の大きな割合を占めるほど、重要な存在となっています。

企業が特定技能外国人を受け入れることは、人手不足の解消だけでなく、グローバル化やインバウンド対応、そして新しい考え方や技術を組織に取り入れることによる活性化など、多様なメリットも期待されています。

■特定技能で就労可能な分野

特定技能制度における分野別所管省庁および試験実施機関は、制度の適切な運用と外国人材の確保のために重要な役割を担っており、それぞれが密接に連携しています。

特定技能制度の運用には、主に以下の省庁や機関が関与しています。

- 出入国在留管理庁(入管)

特定技能制度全体の所管省庁として、在留資格の付与・管理、および外国人材の受け入れに関する運用要領の策定を行っています。特定技能外国人の在留資格認定証明書交付申請や変更許可申請を受け付け、審査を行います。また、企業側の受け入れ要件である適切な支援を行うための「登録支援機関」の登録・管理も担っています。

- 厚生労働省

雇用・労働に関する政策を所管し、「外国人雇用状況の届出」制度を運用しています。これは、外国人労働者の雇用管理改善や再就職支援を目的としています。外国人材の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などをハローワークへ届け出ることを義務付けていることは、先ほど受け入れ要件の項目でも説明したとおりです。

- 各特定産業分野の所管省庁

特定技能制度は、分野別に詳細な運用方針が定められており、それぞれの分野を所管する省庁が具体的な要件や業務範囲、技能水準などを設定しています。例えば、農業分野では農林水産省が関連する基準や試験に関する情報を公開しています。建設分野では国土交通省、工業製品製造業分野では経済産業省が関係します。

- 試験実施機関

特定技能の在留資格を取得するためには、原則として技能試験と日本語能力試験に合格する必要があります。 これらの試験は、各分野の特性に応じてそれぞれの実施機関によって行われます。

日本語能力試験は、一般的な日本語能力を測るための試験として、多くの特定技能1号で要件とされています。

技能試験は、各分野で求められる専門的な知識や技能を評価します。一部を紹介すると、農業分野では、一般社団法人全国農業会議所が「農業技能測定試験」、 漁業分野では、一般社団法人大日本水産会が「漁業技能測定試験」、 飲食料品製造業分野や外食業分野では、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構が特定技能2号評価試験を含む試験を実施しています。

このように、出入国在留管理庁が中心となりつつも、厚生労働省、各分野別所管省庁、および多様な試験実施機関がそれぞれの専門性を活かしながら緊密に連携しています!

グルメ杵屋様、株式会社エムピーキッチンホールディングス様、株式会社オーイズミフーズ様などの

ステイワーカーでの特定技能採用の成功事例冊子を無料プレゼント中!ステイワーカーを利用することで、複雑な在留資格申請や生活支援の手間を削減でき、現場は人材活用に集中できます。この機会にぜひダウンロードしてください。

特定技能外国人の採用と支援

■特定技能外国人を採用するメリット

特定技能外国人を採用することには、深刻化する国内の労働力不足を解消するだけでなく、企業に多様なメリットをもたらします。

まずは即戦力化と教育コスト削減です。特定技能外国人は、原則として分野別の技能試験と日本語能力試験に合格しています。このため、彼らは一定の知識とスキルを有しており、即戦力として現場で活躍することが期待できます。入社後の教育コストも抑えられるでしょう。外国人ならではの新しい発想や価値観が組織に刺激を与え、社内の多様性(ダイバーシティ)を推進し、企業全体の活性化にも寄与します。

次に、この制度の目的ともされていますが、労働力不足の解消と安定した雇用です。

農業や林業など、人材不足が顕著な分野では、特定技能外国人の採用は直接的な解決策となります。また、特定技能の大きな特徴は、単純労働を含む幅広い業務が可能な点です。これは、技能実習のように特定の作業区分に限りがあるわけではなく、より柔軟な業務対応を可能にします。

さらに、介護分野と建設分野を除き、企業が特定技能外国人を受け入れる人数に原則として上限がありません。これにより、必要な人材を必要な限り、安定して確保できる可能性が高まります。人材確保が困難な夜勤帯の労働力確保にも貢献するでしょう。

最後に、国際的なネットワークの構築と企業競争力の強化を可能にする点です。実は外国人材の採用は、企業のグローバル化やインバウンド需要への対応を促進する側面も持っているといわれています。彼らが持つ多様な文化背景や言語スキルは、海外市場への事業展開や多文化共生社会の整備にも役立ちます。

成功事例:

飲食料品製造業や外食業界では、インドネシアやミャンマー出身の特定技能外国人が、衛生管理意識の高さや丁寧な作業、調理・接客能力を発揮し、リピーター増加や複数店舗での採用につながった事例があります。これらの事例では、宗教上の配慮や生活支援が安定した勤務の鍵となっています。

特定技能外国人の採用プロセスや入国後の支援には複雑な手続きが伴いますが、登録支援機関を利用することで、採用プロセスの効率化、高いマッチング精度、入国後の生活支援、トラブルリスクの軽減といったメリットを享受できます。特にフィリピンのように特定技能試験の合格者が多く、国を挙げて労働力送出しを推奨している国からの人材は、安定した人材確保の方針としても魅力的な選択肢となります。

これらのメリットを最大限に利用することで、企業は特定技能外国人材を重要な戦力として採用し、持続的な成長につなげることが可能です。

■特定技能外国人の採用方法

特定技能制度を活用した外国人材の採用の成功には、適切な採用方法が不可欠です。外国人材の採用を考えている方は是非参考にしてください。

まずは採用基準の明確化です。特定技能制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、それぞれ求められる技能水準が異なります。採用の第一歩は、自社が求める職種(例:介護、建設、飲食料品製造業、鉄道など、2024年3月時点で16分野が対象)で、どのような日本語レベル(特定技能1号ではN4レベルが目安)や実務経験が必要かを具体的に決定し、明確な採用基準を設定することです。

次に求人情報の発信ですが、ここでも工夫をする必要があります。外国人材を求める場合、その求人情報は、採用したい外国人が理解できる言語で、簡潔に作成することが重要です。ハローワークや国内外の職業紹介事業者、特に特定技能外国人の斡旋を得意とする登録支援機関を活用し、広範な候補者にリーチしましょう。オンライン面接の実施は、地理的な制約を減らし、より多くの応募数を確保できる可能性があるという点で効率的な方法といえるでしょう。応募があった際には、迅速な対応を心がけることが成功のポイントです。

面接では、応募者の在留カードを確認し、就労可能な在留資格であるかを必ず確認してください。また、日本の文化・慣習との違いを理解し、「空気を読む」ことを求めるといった非言語的なコミュニケーションに頼りすぎないよう注意が必要です。

雇用契約書の内容は分かりやすい日本語で丁寧に説明し、可能であれば母国語版も用意すると良いでしょう。特定技能外国人が安心して働けるよう、生活に関するガイドブックの提供や、入国時の送迎、住居確保、日本語学習の機会提供といった義務的な支援実施に係る体制整備もそれを伝えることも大切です。定期的な面談を通じて、外国人材の抱える問題や不満を早期に察知し、解決に努めることが定着に繋がります。

■登録支援機関の役割

外国人材を受け入れる際には、特定技能外国人を受け入れる企業による適切な支援が不可欠とされていますが、多岐にわたる支援業務を自社のみで実施することは容易ではありません。そこで重要な役割を担うのが「登録支援機関」です。登録支援機関は、特定技能外国人が日本で安心して生活し、就労できるよう、企業に代わって様々な支援を行う機関として、国から登録が認められています。

登録支援機関は、特定技能1号の外国人に対し、法律で定められた10項目の義務的支援を実施します(特定技能2号には義務はありません)。以下がその10項目となります。

事前ガイダンス:雇用契約や労働条件、日本での活動範囲、外国人本人が負担する費用がある場合はその詳細などを、入国前に外国人が理解できる言語で丁寧に説明します。

出入国時の送迎:来日・帰国時の空港と住居(または事業所)間の送迎を実施し、外国人の不安を軽減します。

住居確保・生活契約支援:賃貸契約、携帯電話の契約、銀行口座の開設など、日本での生活に必要な手続きのサポートを行います。企業が住居確保を支援することで、外国人の定着に繋がると期待されています。

生活オリエンテーション:日本の生活ルール、交通ルール、ゴミ出し、災害時の対応、公共機関の利用方法などを説明します。外国人が理解できる言語で、標準で8時間以上の実施が求められます。

公的手続きへの同行:住民登録や社会保険加入など、行政機関での手続きに同行し、スムーズな手続きを支援します。

日本人との交流促進:地域のお祭りやイベントの案内を通じ、外国人と地域住民との交流を促します。

相談・苦情対応:職場や生活上の悩みに対し、外国人が理解できる言語で対応し、必要に応じて行政機関への案内や同行も行います。

転職支援:企業側の都合で雇用契約が解除される場合、次の就職先探しを支援します。

日本語学習機会の提供:日本語教室や教材の案内、オンライン学習サービスの紹介などを通じ、外国人の日本語能力向上を支援します。日本語能力の向上は、外国人の定着や生産性向上に繋がるとされています。

定期的面談と行政報告:特定技能外国人と企業の担当者が3ヶ月に1回以上面談を実施し、就労状況や生活状況を確認。不適切な事態があれば関係行政機関へ通報します。

法律・制度の理解促進:登録支援機関は特定技能制度の複雑な手続きを熟知しており、企業が法令を遵守した適正な外国人雇用を行う上で不可欠な存在です。外国人の在留資格や就労範囲の確認を徹底し、企業が不法就労助長罪に問われるリスクを低減します。また、雇用契約の内容を外国人が理解できるよう、分かりやすい日本語で丁寧に説明し、可能であれば母国語版も用意するよう企業を支援します。

登録支援機関は、人材紹介から在留資格申請、入国後の支援までを一貫して代行するサービスを提供している会社も多く、企業の採用担当者の負担を大幅に軽減します。これにより、企業は本来の業務に注力できるようになります。

登録支援機関を選定する際は、サポート可能な言語や国籍、費用、支援実績、連絡のスピード感などを考慮することが重要です。登録支援機関の情報が不足しており、企業が適切な機関を選びにくいという現状も指摘されています。そのため、国から登録されているか(出入国在留管理庁のウェブサイトで確認可能)、具体的なサービス内容の一覧が明示されているかなどを確認すると良いでしょう。

「特定技能で人材を採用したいが、何から始めればよいかわからない」

そんな経営者・採用担当者の声を多く耳にします。ステイワーカーでは、制度の仕組み、在留資格の手続き、受け入れ後のフォローまで、一貫して支援できる体制を整えています。ステイワーカーで特定技能の採用に成功されたクライアントの事例冊子を無料で公開中です。ぜひダウンロードして、御社の採用活動にお役立てください。

特定技能に関する申請手続き

■特定技能に係る申請手続きの流れ

特定技能ビザの取得は、人手不足が深刻な特定産業分野で働く外国人材にとって重要なステップです。この在留資格申請手続きは多岐にわたり、正確に行わなければなりません。

まず、申請には多数の書類作成が必要です。主なものとして、在留資格申請書、健康診断個人票、写真、パスポートと在留カードの提示が求められます。さらに、特定技能雇用契約書の写しや1号特定技能外国人支援計画の作成と提出が必須です。工業製品製造業や航空分野など、分野によっては特定の勝利が必要なので、そちらの確認も不可欠です。

これらの書類を揃えたら、地方出入国在留管理局へ申請を行わなければなりません。申請は、日本に在留中の特定技能外国人本人か、または申請等取次者として承認を受けた者が代理で行うことができます。海外から新たに外国人材を招へいする場合は、在留資格認定証明書の交付申請手続きとなります。

請終了後も、フォローアップは重要です。雇用契約の内容などに変更があった際も、随時届出が求められます。これらの手続きは非常に複雑であり、専門知識を要するため、行政書士や登録支援機関に委託することも有効な手段です。

■特定技能外国人の雇用契約に関する注意点

特定技能外国人材の雇用の雇用契約には日本人材の雇用とは異なる複数のポイントがあります。不適切な対応は在留資格申請の不許可や後々のトラブルに繋がりかねません!注意点をまとめてみたので参考にしてください。

まず、契約内容はしっかりと明確にしましょう。特定技能外国人との雇用契約は、日本人と同等以上の報酬や福利厚生を提供することが基本原則です。労働時間、休日、有給休暇についても、日本人労働者と同様の基準が求められ、原則として週30時間以上、週5日以上、年間217日以上のフルタイム雇用が条件となります。外国人が母国への一時帰国を希望する際には、有給休暇の取得を認め、必要に応じて追加の休暇付与を検討するなど、柔軟な対応が求められます。

従事させる業務は、特定技能の対象となる16の特定産業分野(例:工業製品製造業、介護、ビルクリーニング、航空など)に限定されます。許可された範囲外の業務や、単一の単純作業のみに長期間従事させることは認められていません。

さらに、保証金や違約金に関する契約は一切禁止されており、外国人が不当に拘束されることのないよう、制度で厳しく規制されています。雇用契約書は、様式に従って作成しましょう。正確で適正な雇用契約書および雇用条件書の作成が極めて重要です。

申請に必要な書類としては、企業側の書類として、会社概要、過去2年分の確定申告書・決算書の写し、労働保険料納付証明書、社会保険料納入状況照会回答票、納税証明書などの財務・コンプライアンス関係の書類、そして分野ごとの誓約書や協議会入会証などが挙げられます。

外国人側の書類としては、在留審査申請書、健康診断個人票(参考: 日本在留の場合、申請日より遡り1年以内の診断書が必要)、技能試験合格書、日本語試験合格書、税金・年金・健康保険関係の書類などがあります。これらの書類に未申告や未納、支払遅延がある場合、申請が不許可になる可能性があるため、注意が必要です。

■特定技能外国人の雇用後の手続き

供し、外国人材が日本で安心して就労を継続できるよう、雇用後も様々な手続きと継続的な支援が求められます。

特定技能外国人を受け入れた企業には、出入国在留管理庁への定期的な届出が義務付けられています。これには主に以下の3種類があり、四半期ごとに提出が必要です。

- 特定技能外国人の受入れ状況に係る届出: 就労場所や業務内容の変更の有無、活動日数などを報告します。

- 支援実施状況に係る届出: 義務的支援10項目の実施有無を報告します。

- 特定技能外国人の活動状況に係る届出: 報酬の支払状況や離職者数、行方不明者数などを報告します。

また、特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約締結や、支援計画の変更など、状況に変化があった場合には随時届出を行う必要があります。これらの届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、罰則が科される可能性があります。

さらに、特定技能外国人に限らず、外国人を雇用または離職した際には、労働施策推進法に基づきハローワークへ「外国人雇用状況届出」を行う義務があります。雇用保険の被保険者となる場合は「雇用保険被保険者資格取得届」の提出で兼ねることができますが、被保険者とならない場合は別途届出が必要です。

外国人材が合法的に日本で働き続けるためには、在留資格の適切な管理が不可欠です。

特定技能1号の在留期間は最長5年であり、在留期間の更新が必要です。特定技能2号は更新を続ける限り上限なく在留できます。在留期間が切れないよう、余裕を持って更新申請を行うことが重要です。また、不法就労防止のため、在留カードの確認を徹底し、偽造カードに注意しましょう。随時、登録支援機関によるサポートにもたよることをおすすめします。

人手不足が深刻化する中、特定技能制度を活用した外国人採用は、多くの飲食店・宿泊業で即戦力を得る有効な手段になっています。しかし制度理解や受け入れ準備は複雑で、正しく進めるにはノウハウが欠かせません。ステイワーカーは、登録支援機関として豊富な実績と最新情報をもとに、採用から定着までをトータルでサポートします。まずは無料の特定技能事例集をDLしていただき、採用成功の具体的ステップをご確認ください。

特定技能制度の最新情報と課題

■特定技能の現状と課題

最後に特定技能制度の現状と課題も併せて整理しておきます。

外国人労働者市場の推移でいうと、外国人労働者数は年々増加しており、厚生労働省の発表によると、2024年10月末時点で2,302,587人に達し、過去最多を記録しました。このうち、「専門的・技術的分野の在留資格」を有する外国人が全体の31.2%を占め、特定技能外国人の受け入れが急増している状況です。特定技能外国人の総数は、制度創設以来急速に拡大し、2024年6月末時点で251,594人に達しました。

特定技能外国人が最も多く就労しているのは飲食料品製造業(27.9%)、次いで工業製品製造業(17.5%)、介護分野(14.6%)、建設分野(12.7%)、農業(11.0%)、外食業(8.1%)です(2024年6月末時点)。国籍別ではベトナム、インドネシア、フィリピンからの人材が多くを占めています。

さて、特定技能制度は、日本の人手不足解消に貢献する一方で、いくつかの課題に直面しています。

まずは技能実習制度との関係性です。特定技能制度は、技能実習制度の延長と見なされる実際の状況があり、技能実習制度が抱えていた中間搾取や人権侵害の問題が引き継がれる懸念があります。

在留期間と家族帯同の制限に関しても課題感を感じる労働者は多いです。 特定技能1号の在留期間は通算5年までで、家族の帯同が認められていません。これにより、外国人労働者が母国の家族と最長10年間離れて暮らす可能性があり、残されてきた家族側、労働者側双方の生活上の困難を引き起こす要因となります。

また、外国人材の労働環境は制度上保証はされているものの、実際には最低賃金レベルに留まる事例も報告されている現状です。不適切な支払いは在留資格更新にも影響します。労働時間の指導、残業代の適切な支払いなど、労働基準法の遵守が重要です。

これらの課題を解決し、外国人材が安心して国内で活動できる状況を築くことが、今後の特定技能制度を検討する上で重要となります。

■特定技能に関する最新情報

特定技能制度の最新の動向を紹介します。

前述しましたが、政府は、2024年3月の閣議決定により、特定技能の対象分野を大幅に拡充しました。これまでの12分野に加え、新たに「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が追加され、合計16分野となりました。これにより、今後5年間で最大82万人の外国人材の受け入れが見込まれています。 特に注目すべきは、熟練した技能を持つ外国人を対象とする特定技能2号の動きです。2022年時点では建設と造船・舶用工業の2分野のみだった特定技能2号の対象は、2023年に9分野が追加され、介護分野を除く11分野に拡大しました。これにより、特定技能2号取得者は在留期間の上限がなくなり、要件を満たせば配偶者や子などの家族帯同も可能となります。

特定技能2号への移行には、分野ごとの技能評価試験(テスト)への合格と一定の実務経験が求められます。現在、航空分野を除く10分野で国内試験が実施されており、一部の分野では企業が外国人個人の代わりに試験の申し込みを行う必要があります。

また、技能実習制度については、2024年3月に廃止が決定され、「育成就労制度」が新設される方針です。これは、特定技能1号の育成・確保を目的としており、2027年6月までに施行される予定です。

グルメ杵屋様、株式会社エムピーキッチンホールディングス様、株式会社オーイズミフーズ様などの

ステイワーカーでの特定技能採用の成功事例冊子を無料プレゼント中!ステイワーカーを利用することで、複雑な在留資格申請や生活支援の手間を削減でき、現場は人材活用に集中できます。この機会にぜひダウンロードしてください。