「人手不足が深刻で、外国人材の採用を検討しているが、『送り出し機関』という言葉をよく聞くものの、特定技能制度で本当に必要なのか、どう選べばいいのか分からず不安…」

この記事では、特定技能における送り出し機関の基本から「失敗しない選び方」「具体的な費用相場」、さらには「円安時代でも優秀な人材を確保し、長く定着させるための実践的な戦略」まで、企業の不安を解消する情報が全て明確になります。

目次

特定技能「送り出し機関」の基本|役割と技能実習との違い

■送り出し機関とは?その重要な役割を解説

送り出し機関とは、日本での就労を希望する外国人を現地で募集・選抜し、日本へ送り出す役割を担う機関のことです。外国人材が安心して日本で働くための準備をサポートする、非常に重要な存在と言えるでしょう。

主な役割は以下の通りです。

- 人材募集・スクリーニング: 日本で働く意欲のある外国人を集め、企業の求めるスキルや経験、日本語能力があるかを選抜します。

- 日本語教育・技能教育: 日本語能力の向上だけでなく、日本の生活習慣や文化、ビジネスマナー、そして特定技能に必要な専門技能の教育を行います。単なる語学学習に留まらない、実践的な準備をサポートします。

- 試験合格確認: 特定技能試験や日本語能力試験の合格状況を確認し、日本での就労資格を満たしているかを確認します。

- 企業への紹介: 日本の受け入れ企業に対して、適切な外国人材を紹介します。

- ビザ申請サポート: 現地での在留資格認定証明書交付申請や、ビザ(査証)申請手続きを代行し、日本へのスムーズな入国を支援します。

送り出し機関は、企業が安心して外国人材を受け入れるための、現地での最初の窓口となることが多いでしょう。

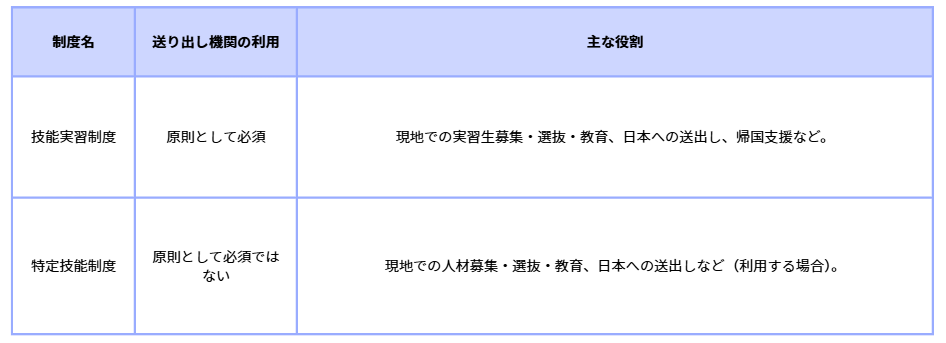

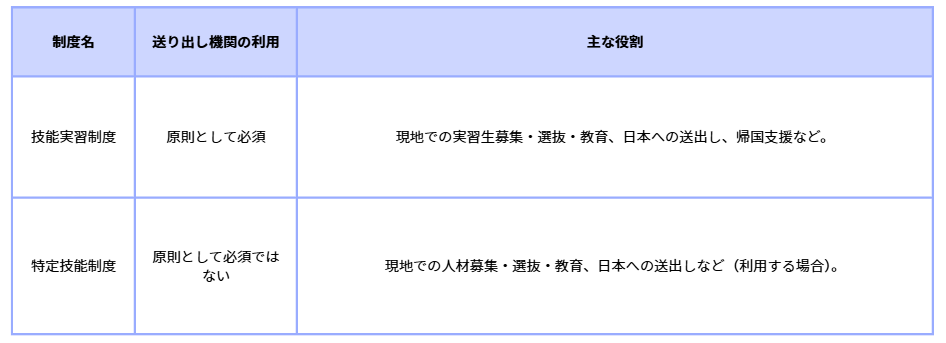

■技能実習と特定技能における送り出し機関の立ち位置の違い

外国人材の受け入れ制度には、「技能実習制度」と「特定技能制度」の2つが主要なものとして挙げられますが、送り出し機関の役割は両者で大きく異なります。

技能実習制度では、国際貢献を目的とし、開発途上国への技能移転を目指すため、現地の送り出し機関の利用が原則として義務付けられています。これは、実習生を保護し、適正な送出しを確保する目的があります。

一方、特定技能制度は、日本の人手不足解消を目的とした制度であり、企業と外国人材の直接雇用を基本としています。そのため、送り出し機関の利用は原則として必須ではありません。

この違いを理解することが、特定技能外国人の採用を検討する上で非常に重要です。

「特定技能」と「技能実習」どちらが店舗に合う?現場目線で比較する採用実務ガイド【2025年版】

特定技能で送り出し機関は「必須」ではない?利用判断のポイント

■特定技能外国人の採用で送り出し機関が原則不要な理由

特定技能制度は、日本の産業分野における人手不足に対応するため、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。この制度の大きな特徴は、

企業(特定技能所属機関)と外国人材が直接雇用契約を結ぶことを基本としている点です。

そのため、人材の募集や選考、日本への送り出しといったプロセスにおいて、必ずしも送り出し機関を通す必要はありません。入国後の生活支援や相談対応については、

登録支援機関がその役割を担います。

つまり、特定技能では、送り出し機関を使わない選択肢もある、ということをまずご理解いただきたいと思います。この点が、技能実習制度との最も大きな違いであり、企業様にとっての選択肢の幅を広げるポイントとなります。

■【例外】二国間協定により送り出し機関の利用が推奨・必須の国

特定技能制度では、送り出し機関の利用は原則不要ですが、

例外的に一部の国との間で締結されている「二国間協定」により、政府認定の送り出し機関を通すことが強く推奨される、あるいは事実上必須となるケースがあります。

これは、外国人材の保護や不当な手数料の徴収防止などを目的として、各国政府が自国民の送出しについて一定のルールを設けているためです。

例えば、フィリピン(POEA)やベトナム(DOLAB)などの国では、二国間協定により、政府が認定した送り出し機関を通じた手続きが一般的です。これらの国から特定技能外国人を受け入れる場合、指定された送り出し機関を利用しないと、ビザ申請が困難になる、あるいは認められない可能性があります。

二国間協定は、国と国との間で結ばれる「採用ルールブック」のようなものです。このルールブックに「送り出し機関を使いましょう」と書かれている国もある、と考えると分かりやすいでしょう。

■送り出し機関を使わない場合のメリット・デメリットと注意点

送り出し機関を使わずに特定技能外国人材を採用する場合、確かにいくつかのメリットがありますが、同時にデメリットや注意点も存在します。

メリット:

- 費用削減: 送り出し機関に支払う手数料が不要になるため、採用コストを抑えられます。

- 採用プロセスの柔軟性: 自社で人材募集や選考のプロセスをコントロールできるため、より自社のニーズに合った人材を直接探しやすいでしょう。

デメリット・注意点:

- 人材募集・スクリーニングの難易度: 海外での人材募集ネットワークの構築や、日本語・技能レベルの正確な確認には専門的なノウハウが必要です。自社でこれらを全て行うのは非常に困難です。

- ビザ申請手続きの専門性: 在留資格認定証明書交付申請やビザ申請は、複雑な書類準備や入管法への深い理解が求められます。不備があると申請が遅れたり、不許可になったりするリスクがあります。

- 入国前教育の不足: 外国人材が来日前に十分な日本語や日本文化、生活習慣を習得しているか、自社で確認・教育するのは難しいでしょう。これが不足すると、入国後に現場でのミスマッチやトラブルに繋がりかねません。

- トラブル発生時の対応: 万が一、現地でトラブルが発生した場合、海外の機関とのコミュニケーションや責任の所在を自社で解決するのは大きな負担となります。

自社に十分なリソースや外国人雇用に関するノウハウがない場合、送り出し機関を使わないことで、採用プロセスが滞ったり、予期せぬリスクに直面したりする可能性が高まります。

特定技能の登録支援機関とは?仕組み・選び方・費用・メリットを徹底解説!

失敗しない!優良な送り出し機関を選ぶSTAYWORKERの厳選基準

特定技能外国人の採用を成功させるためには、信頼できる送り出し機関を選ぶことが極めて重要です。ここでは、STAYWORKERが実際に現地で優良な機関を厳選する際に重視しているポイントをご紹介します。

■政府認定だけでは不十分?STAYWORKERが重視する3つのポイント

「政府認定」は最低限の条件ですが、それだけでは不十分です。認定機関であっても、教育の質やトラブル対応能力には大きな差があるためです。STAYWORKERでは、政府認定に加えて、以下の

3つの具体的な選定基準を重視しています。

- 入国前の教育カリキュラムの質と透明性

- 単に日本語を教えるだけでなく、日本での生活習慣、ビジネスマナー、そして特定技能に必要な専門技能教育の具体的な内容が充実しているかを重視します。座学だけでなく、実技研修の有無や、日本の文化を理解するためのプログラムがあるかなども確認します。カリキュラムの内容が明確に開示されていることも重要です。

- 現地スタッフの日本語能力と企業への理解度

- 送り出し機関の現地スタッフが、高い日本語能力を持ち、日本の受け入れ企業のニーズや業界の特性を正確に理解しているかを重視します。これにより、企業と外国人材とのミスマッチを防ぎ、スムーズなコミュニケーションを可能にします。

- 採用後の定着率データとトラブル対応実績

- 過去の送出し実績における外国人材の定着率を重視します。定着率が高い機関は、教育の質が高く、人材のスクリーニングが適切に行われている証拠です。また、万が一のトラブル(失踪、病気、人間関係など)が発生した際に、迅速かつ適切に対応できる実績があるかどうかも重要な判断基準です。

これらの基準を満たす機関を選ぶことで、入国後のミスマッチを最小限に抑え、外国人材が企業で長く活躍できる可能性が高まります。

■悪質な送り出し機関の見分け方とトラブル事例・回避策

残念ながら、中には悪質な送り出し機関も存在します。そうした機関を選んでしまうと、予期せぬトラブルや追加費用が発生し、外国人材採用が失敗に終わるリスクがあります。

悪質な機関の特徴:

- 過度な手数料を要求する: 相場を大きく超える高額な手数料を請求したり、名目の不明瞭な費用を要求したりします。

- 契約内容が不明瞭、説明が不十分: 契約書の内容が複雑で分かりにくく、質問しても明確な回答が得られないことがあります。

- 入国前の教育が不十分: 日本語や技能の教育が形だけで、実際には十分なレベルに達していない人材を送出しがちです。

- 連絡が取りにくい、対応が遅い: 問い合わせへの返答が遅かったり、担当者となかなか連絡が取れなかったりします。

- 不当な契約を外国人材に強いる: 外国人材に対して、高額な借金を負わせるような不当な契約を強要するケースもあります。

具体的なトラブル事例:

例えば、

安価な送り出し機関を選んだ結果、入国後に日本語能力が著しく低く、現場でコミュニケーションが取れないというトラブルに直面し、再教育に時間とコストがかかった事例もあります。

回避策:

- 複数の機関から見積もり・説明を受ける: 一つの機関に絞らず、複数の候補から提案を聞き、比較検討しましょう。

- 契約内容を隅々まで確認し、不明点は解消する: 少しでも疑問に感じたら、納得がいくまで説明を求め、書面で確認することが重要です。

- 現地視察やオンラインでのヒアリングを検討する: 可能であれば、現地の教育施設を視察したり、オンラインでスタッフと直接話したりすることで、実態を把握できます。

- 信頼できるプロに相談する: 第三者の専門家が厳選した機関であれば、安心して利用できます。

特定技能外国人の採用にかかる総費用を明確に|送り出し機関費用と内訳

外国人材の採用を検討する際、費用がどのくらいかかるのかは、企業様にとって最も気になる点の一つではないでしょうか。「結局、総額でいくらかかるのか」という疑問に、ここでは明確にお答えします。

■送り出し機関に支払う費用相場と支払い項目

送り出し機関を利用する場合、主に以下の費用が発生します。費用相場は国や機関、サービス内容によって異なりますが、

最新の市場調査によると、固定額で20万〜50万円程度、あるいは外国人材の年収に対する割合(20%〜30%)が一般的です。

主な支払い項目:

- 募集・選抜費用: 現地での人材募集活動や、企業の求める人材を選抜するための費用。

- 入国前教育費用: 日本語能力、日本での生活習慣、ビジネスマナー、特定技能の専門知識・技能を教えるための費用。

- ビザ申請サポート費用: 現地での在留資格認定証明書交付申請やビザ申請手続きの代行費用。

- 送出し手数料: 上記のサービス全体に対する手数料。

注意点:

不透明な「保証金」や「高額な研修費」など、不当な請求には十分に注意してください。これらの費用は外国人材本人に負担させることは原則禁止されており、企業側が支払う場合も、その妥当性を確認することが重要です。

■特定技能外国人を採用する際の総費用シミュレーション

送り出し機関費用以外にも、特定技能外国人を採用する際には様々な費用が発生します。ここでは、総費用をイメージできるよう、項目別に解説します。

- 送り出し機関への費用: 上記で解説した費用です。

- 登録支援機関への費用: 入国後の生活支援や定期的な面談など、特定技能外国人への支援計画実施にかかる費用。月額2万〜3.5万円程度が目安です。

- ビザ申請費用: 在留資格認定証明書交付申請の印紙代など、行政手続きにかかる実費。

- 渡航費: 外国人材の日本までの航空券代。

- 住居費: 初期費用(敷金・礼金など)や家賃補助など、外国人材の住居に関する費用。

- その他: 健康診断費用、各種保険料、制服や備品の購入費用、日本語学習支援費用などが挙げられます。

具体的なモデルケース(例:飲食業で特定技能1号を1名採用する場合)

例えば、飲食業で特定技能1号の外国人を1名採用する場合、初年度にかかる総費用は概ね以下のようになります(あくまで目安です)。

- 送り出し機関費用:30万円

- 登録支援機関費用:2.5万円/月 × 12ヶ月 = 30万円

- ビザ申請費用(印紙代):窓口申請 6000円、オンライン申請 5,500円

- 渡航費:5万円

- 住居初期費用(補助):5万円

- その他(健康診断、保険料など):5万円

- 合計:約75.4万円

このシミュレーションはあくまで一例です。具体的な費用は、国籍、職種、受け入れ企業の支援体制によって変動します。

■費用を抑えつつ質の高い人材を確保するための考え方

採用にかかる費用は、企業様にとって大きな関心事ですが、

費用だけで判断せず、定着率や入国後の活躍を見据えた「費用対効果」で考えることが非常に重要です。

安価な送り出し機関を選んだ結果、教育が不十分でミスマッチが生じたり、早期離職に繋がったりすれば、結果的に再募集や再教育に余計なコストがかかってしまいます。

結果的に長期的なコスト削減と、外国人材が企業の事業成長に貢献する「投資」へと繋がると考えています。

円安時代でも優秀な外国人材を確保し、長く定着させる戦略

現在の日本では、歴史的な円安が続いており、外国人材の採用にも大きな影響を与えています。この厳しい状況下で、いかに優秀な人材を確保し、長く定着させるかが企業の喫緊の課題となっています。

■円安が外国人材採用に与える影響と現状

日本は深刻な円安に見舞われており、これが外国人材の日本での就労意欲に大きな影響を与えています。

マイナビグローバルが2025年に公開した『外国人材の就労意識調査』によると、「円安」や「他国の方が稼げる」という理由で日本での就労を躊躇する外国人材が、2024年から8.4ポイント上昇していることが示されています。

このデータは、「なぜ今、外国人材の確保が難しいのか」という企業様の根本的な疑問に対し、単なる制度上の問題だけでなく、為替変動といったマクロな経済状況が背景にあることを明確に示しています。他国と比較して日本で働く経済的メリットが薄れることで、優秀な人材が日本以外の国を選ぶ傾向が強まっているのが現状です。

この状況を理解し、円安下でも外国人材に選ばれる企業となるための戦略を立てることが、これからの外国人材採用には不可欠です。

■外国人材が「日本で長く働きたい」と感じる企業の特徴

円安という経済的要因を乗り越え、外国人材に「この日本企業で長く働きたい」と感じてもらうためには、単に給与を上げるだけでは不十分です。以下のポイントを重視し、働きやすい環境を整備することが定着率向上に繋がります。

- 適正な給与水準と昇給機会の明確化: 経済的なインセンティブは重要です。地域の最低賃金だけでなく、業界の相場や外国人材のスキルに見合った適正な給与水準を設定し、将来的な昇給の機会や評価基準を明確に伝えましょう。

- 働きやすい職場環境: ハラスメント対策の徹底、困った時に相談しやすい窓口の設置、日本人社員との円滑なコミュニケーションを促す工夫など、心理的安全性の高い職場環境づくりが不可欠です。

- キャリアアップ支援: 特定技能2号への移行支援、資格取得支援、管理職への道筋など、外国人材が日本で長期的なキャリアを築けるような機会を提供することで、モチベーションと定着意欲が高まります。

- 生活支援の充実: 住居の手配補助、行政手続きのサポート、日本語学習機会の提供など、日本での生活全般をサポートすることで、不安なく仕事に集中できる環境を整えられます。

- 多様な文化への理解と受容: 異文化への理解を深めるための社内研修や、多文化共生を意識したコミュニケーションを推進するなど、多様性を尊重する姿勢を示すことが重要です。

■特定技能2号への移行を見据えた長期的なキャリア形成支援

多くの企業様が特定技能1号での採用を検討されますが、STAYWORKERでは、さらにその先の「特定技能2号への移行」を見据えた長期的なキャリア形成支援を重視しています。

特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人材が対象となり、在留期間の上限がなくなるため、事実上、永住への道が開かれる可能性があります。これは外国人材にとって大きなキャリアパスであり、「日本で長く働きたい」という潜在的な欲求に応える重要な要素です。企業様にとっては、

経験を積んだ外国人材を長期的な戦力として確保できるという大きなメリットがあります。

特定技能2号への移行条件は厳しく、外国人材が実務経験を積み、技能水準や日本語能力の要件を満たす必要があります。企業様が支援すべきこととしては、2号移行に必要な技能試験の合格に向けたサポートや、実務経験を積ませるためのOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)の提供などが挙げられます。

特定技能2号の取得条件とは?移行方法や試験内容を徹底解説!

特定技能の送り出し機関に関するよくある質問(FAQ)

特定技能の送り出し機関に関するよくある質問とその回答をまとめました。

Q. 送り出し機関と登録支援機関の違いは何ですか?

A. 送り出し機関は、日本での就労を希望する外国人を現地で募集・選抜し、日本へ送り出す役割を担います。一方、登録支援機関は、特定技能外国人が日本に入国した後、企業に代わって生活や就労に関する支援を行う役割を担います。両者は異なる役割を持ちますが、連携することで外国人材の受け入れをスムーズにします。

Q. 送り出し機関の費用は誰が負担するのですか?

A. 特定技能制度においては、送り出し機関に支払う費用は原則として受け入れ企業が負担すべきとされています。外国人材本人に不当な手数料を負担させることは、制度の趣旨に反するため厳しく制限されています。

Q. 特定技能外国人の採用にどのくらいの期間がかかりますか?

A. 一般的に、人材募集から入国、就労開始までには3ヶ月から6ヶ月程度かかることが多いです。送り出し機関の選定、人材の選考、ビザ申請手続き、渡航準備など、様々なプロセスがあるため、余裕を持った計画が重要ですし、STAYWORKERも迅速な対応を心がけています。

Q. 日本語能力が低い外国人材でも採用できますか?

A. 特定技能1号では、「日本語能力試験N4相当以上」の日本語能力が求められます。これは日常会話や業務に必要な基本的な日本語を理解できるレベルです。送り出し機関によっては入国前の日本語教育に力を入れているため、N4レベルに達していない人材でも、教育を通じて能力を向上させることが可能です。

まとめ:外国人材採用を成功に導くパートナー選びの重要性

本記事では、特定技能制度における送り出し機関の役割から、その必要性、そして優良な機関を選ぶための基準、費用、さらには円安時代における定着戦略までを解説しました。

特定技能制度において、送り出し機関の利用は原則必須ではありません。しかし、特に海外からの新規採用においては、信頼できる送り出し機関を選ぶことが、外国人材採用を成功させるための鍵となります。教育の質、現地スタッフの対応、定着率、トラブル対応実績など、多角的な視点から慎重にパートナーを選定することが重要です.

執筆者:STAYWORKER事業部 / 益田 悠平

監修者情報:外国人採用コンサルタント / 堀込 仁志

株式会社USEN WORKINGの外国人採用コンサルタント。人材紹介・派遣の法人営業として多くの企業の採用課題に、そして飲食店経営者として現場のリアルに、長年向き合ってきた経験を持つ。採用のプロと経営者、双方の視点から生まれる具体的かつ実践的な提案を信条とし、2022年の入社以来、介護・外食分野を中心に数多くの企業の外国人採用を成功に導く。