介護現場の人手不足は深刻化の一途を辿り、既存スタッフの業務負担は限界に達していませんか?外国人材の導入が解決策の一つだと分かっていても、「複雑な制度を理解できるか」「採用してもすぐに辞めてしまわないか」といった漠然とした不安が、大きな決断を躊躇させているかもしれません。

この記事では、介護施設を運営する経営者様や人事担当者様が抱えるそんな悩みを解消するため、外国人介護人材の主要制度の選び方から、雇用にかかる費用、国の助成金や地方自治体独自の補助金、さらには離職リスクを最小限に抑え、長く活躍してもらうための具体的な定着支援策まで、成功に必要な情報を網羅的に解説します。

STAYWORKERは、これまで多くの業界で外国人材の採用・定着を支援してきた実績とノウハウを持つ専門家です。最新の政策動向や実務に基づいた情報提供で、施設の課題解決を強力にサポートし、「自社でも外国人材が活躍できる」という確信を提供します。

目次

介護現場の人手不足、外国人材は本当に「最後の砦」か?

介護現場では、人手不足が深刻化し、既存スタッフの業務負担が限界に達しているという声をよく耳にします。夜勤帯や休日のシフトが回らず、事業継続に危機感を覚え、新規の入居者様を受け入れられない状況に陥っている施設も少なくありません。

厚生労働省の推計によると、2040年には約69万人の介護人材が不足するとの試算もあります。国内人材の確保が年々困難になる中、外国人材の導入は、もはや待ったなしの状況です。

しかし、「制度が複雑でよく分からない」「採用費用が高額なのでは」「せっかく採用してもすぐに辞めてしまったらどうしよう」といった不安から、導入に踏み出せないでいる経営者様や人事担当者様も多いのではないでしょうか。これらのご不安、ごもっともです。

この記事では、そうした疑問や不安を解消し、施設が外国人介護人材の雇用を成功させるための具体的な道筋を示します。

【最新版】外国人介護人材の主要4制度を徹底比較!自社に最適なのは?

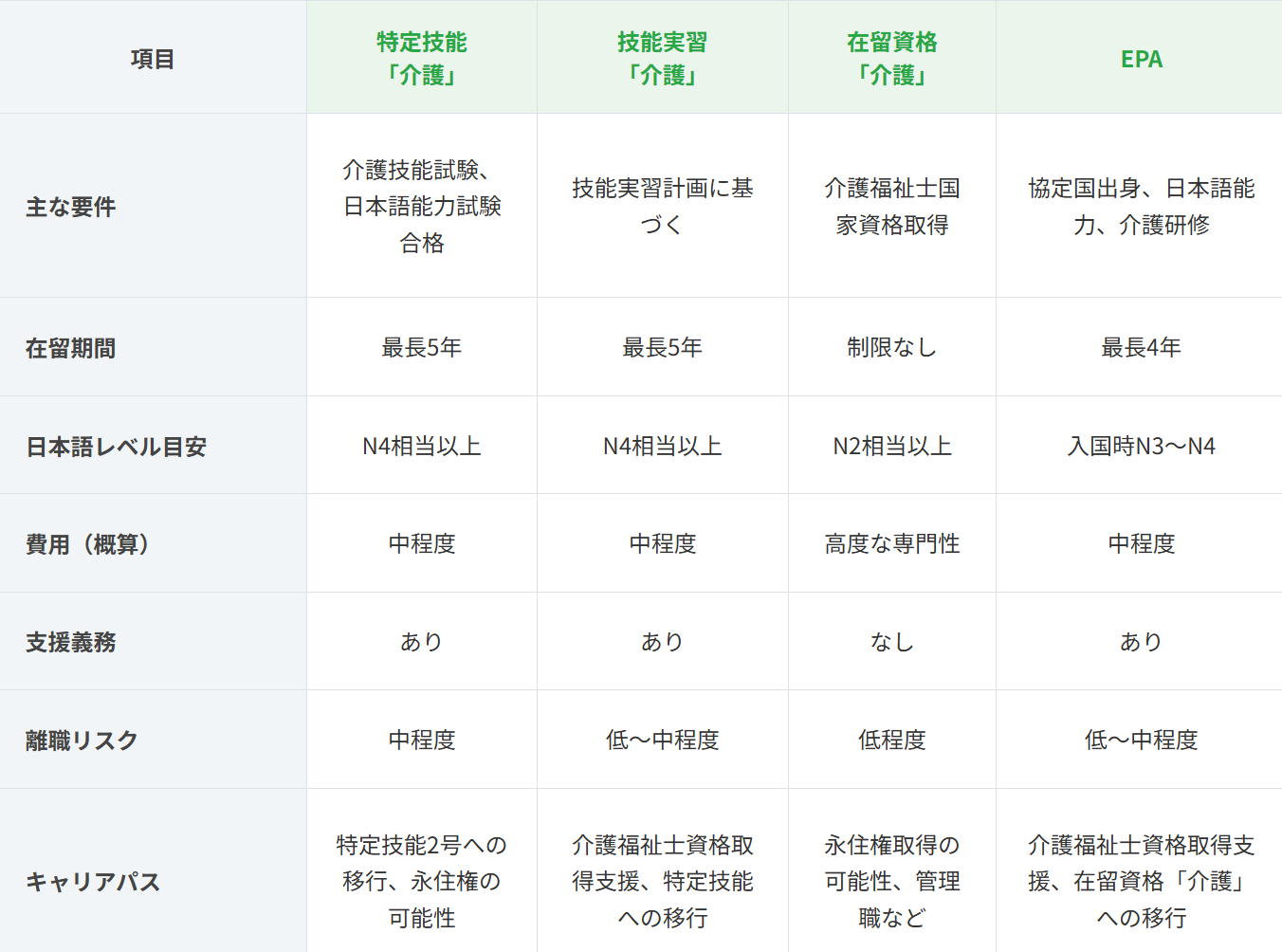

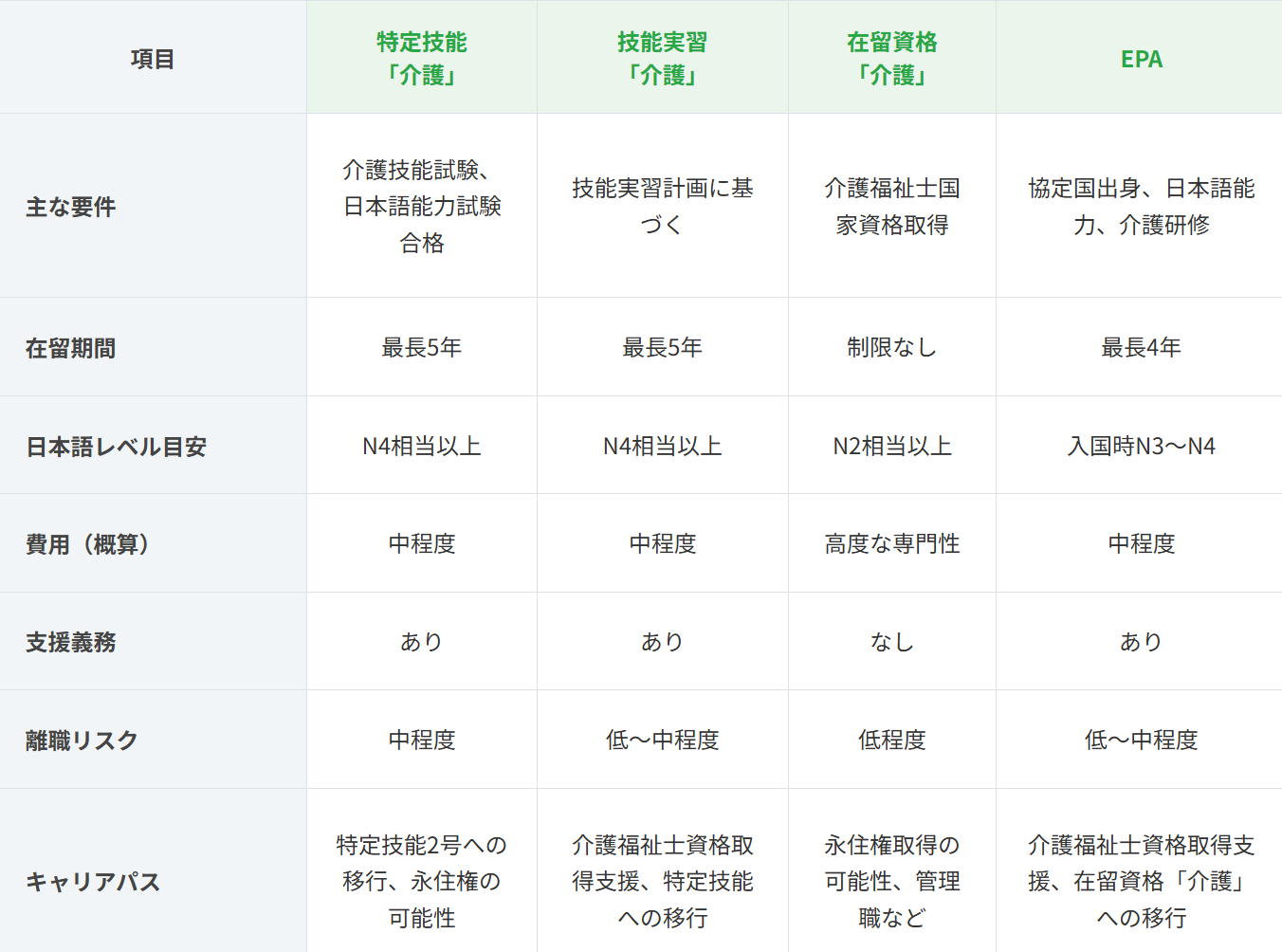

外国人介護人材を受け入れるための主要な制度は、主に「特定技能」「技能実習」「在留資格『介護』」「EPA」の4つがあります。「どれが自社に合っているのか分からない」というご担当者様も多いでしょう。ここでは、それぞれの制度を分かりやすく解説し、施設に最適な制度を見つけるヒントをお伝えします。

■特定技能「介護」:即戦力と長期就労の可能性

特定技能(とくていぎのう)は、人手不足が深刻な特定産業分野で即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。介護分野もその一つ。

在留期間は最長5年で、要件を満たせば特定技能2号への移行や永住権取得の道も開けるため、長期的な人材確保につながります。資格要件として、日本語能力試験(N4相当以上)と介護技能評価試験への合格が求められます。

特定技能は、まるで即戦力となるプロスポーツ選手をスカウトするようなものです。一定の能力が保証され、すぐにチームに貢献してくれる期待が高いでしょう。

メリット

- 即戦力性: 日本語と介護技能を兼ね備え、比較的早く現場で活躍できます。

- 長期就労:最長5年の就労が可能で、特定技能2号への移行で実質的な在留期間上限がなくなり、さらに長期滞在も期待できます。

- 家族帯同の可能性: 特定技能2号へ移行すると、配偶者や子供の帯同も可能になります。

デメリット

- 試験合格のハードル: 日本語能力と介護技能の試験合格が必要なため、人材確保に時間がかかる場合があります。

- 支援体制の義務: 雇用する企業には、生活支援計画の作成や実施が義務付けられています。

【最新動向】2024年5月現在、特定技能2号への移行対象分野は12分野に拡大されており、介護分野も含まれます。これにより、事実上、在留期間の上限なく就労が可能となり、家族帯同も認められます。

[特定技能「介護」の詳細な解説、申請手続きに関する記事へ]

■技能実習「介護」:育成を通じた人材確保

技能実習(ぎのうじっしゅう)制度は、開発途上国への技能移転を目的とした制度です。介護分野でも活用されており、外国人が日本の介護技術を学びながら働くことができます。在留期間は最長5年です。

技能実習は、まるで

将来の戦力をじっくりと育てる育成プログラムのようなものです。時間をかけて自社の文化に馴染ませ、スキルアップを支援したい場合に適しています。

メリット

- 計画的な育成:自社のOJTを通じて計画的に人材を育成できます。

- 多文化共生: 異文化理解を深め、職場の活性化にもつながります。

デメリット

- 転職制限: 原則として転職が認められていません。

- 人権問題への配慮:労働環境や人権への十分な配慮が求められます。

- 監理団体への費用: 監理団体への費用が発生します。

【最新動向】なお、技能実習制度は2024年2月の閣議決定により廃止され、2027年以降に「育成就労制度」へ移行する方針が示されています。新制度では、育成と同時に労働者としての保護が強化され、原則1年で転籍が可能になるなど、より柔軟な働き方が可能になる見込みです。

■ 在留資格「介護」:専門性とキャリアパス

在留資格「介護」は、日本の介護福祉士養成施設を卒業し、

介護福祉士の国家資格を取得した外国人に与えられる在留資格です。在留期間に制限はなく、

永住権取得の道も開かれています。

在留資格「介護」は、

専門学校を卒業した新卒の正社員を雇用するイメージです。介護福祉士という国家資格を持つ、専門性の高い人材を長期的に確保できます。

メリット

- 高度な専門性: 介護福祉士資格を持つため、専門性の高い業務を任せられます。

- 永住権取得の可能性: 在留期間に制限がなく、将来的には永住権取得も視野に入ります。

- 家族帯同: 配偶者や子供の帯同が可能です。

デメリット

- 資格取得のハードル: 日本の介護福祉士資格取得が必須であり、高い日本語能力も求められます。

- 人材の供給量:資格保有者が少ないため、人材確保が難しい場合があります。

[在留資格「介護」の詳細、介護福祉士資格取得支援に関する記事へ]

■EPA(経済連携協定):国が支援する枠組み

EPA(経済連携協定)は、日本と特定の国(インドネシア、フィリピン、ベトナムなど)が経済連携協定を結び、その枠組みの中で外国人介護人材を受け入れる制度です。在留期間は最長4年で、介護福祉士資格の取得を目指します。

EPAは、

国同士が協力して、優秀な人材を送り出してもらう特別なルートのようなものです。政府間の協定に基づいているため、手厚い支援が期待できます。

メリット

- 国によるサポート: 日本語教育や生活支援など、国やJICWELS(国際厚生事業団)による手厚いサポートが受けられます。

- 日本語教育支援: 入国前から日本語学習支援が提供され、日本語能力の向上が期待できます。

デメリット

- 受け入れ枠の限定: 受け入れ人数が協定によって限定されています。

- 選考期間が長い: 政府間の調整が必要なため、選考から受け入れまで時間がかかる傾向があります。

■ 4制度の比較表と自社に最適な制度の選び方

各制度には、それぞれ異なる特徴があります。施設の状況に合わせて最適な制度を選ぶことが重要です。

施設に最適な制度を選ぶためのポイント:

施設に最適な制度を選ぶためのポイント:

- 「今すぐ即戦力となる人材が欲しい」なら、特定技能が有力な選択肢です。

- 「長期的な視点で人材を育成したい」なら、技能実習を検討する価値があります。

- 「高度な専門性を持つ人材を永続的に雇用したい」なら、在留資格「介護」が理想的です。

- 「国の支援を受けながら計画的に採用したい」なら、EPAが良いでしょう。

施設の規模、必要な人材像、予算、既存の育成体制、そして地域特性を総合的に考慮し、最適な制度を選びましょう。

外国人介護人材の雇用にかかる費用と活用できる助成金・補助金

「外国人材を採用するのに、結局いくらかかるの?」という費用面のご不安は大きいでしょう。初期費用から毎月の給与、支援費用まで、具体的な総額と、活用できる助成金・補助金について詳しく解説します。予算オーバーは避けたいというご担当者様は、ぜひ参考にしてください。

■初期費用・月額費用・その他諸経費の全貌

外国人材の雇用にかかる費用は、まるで家を建てる際の総費用を考えるようなものです。土地代(採用費)、建築費(研修費)、家具家電(生活支援)、そして毎月のローン(給与や支援費)まで、見えないコストも把握することが重要です。

主な費用項目は以下の通りです(2025年7月現在)

- 採用費:

- 人材紹介会社への手数料:採用者の理論年収の20~35%程度

- 求人広告費:数万円~数十万円

- ビザ申請費:

- 渡航費:

- 入国後の研修費:

- 日本語教育費用:オンライン教材や外部機関利用で数万円~

- 生活オリエンテーション費用:数万円

- 住居費:

- 敷金・礼金、家賃補助、家具家電購入費用:数十万円~

- 支援費用:

- 登録支援機関への委託費(特定技能の場合):月額数万円

- 給与水準:

- 日本人と同等以上の給与が原則です。厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査」などによると、介護職員の平均給与額は常勤で約31.7万円とされています。地域や経験によって変動しますが、この水準を参考にしてください。

これらの費用は制度や人材によって大きく変動するため、事前にしっかりと見積もりを取ることが重要です。

■国の助成金・補助金で採用コストを大幅削減

外国人材の雇用には、国の助成金・補助金が活用できる場合があります。特に注目したいのは、厚生労働省の「人材確保等支援助成金(外国人雇用環境整備助成コース)」です。

この助成金は、外国人材の職場定着を促進するための措置を講じた事業主に対し、その費用の一部を助成するものです。

支給対象経費の例

- 日本語教育訓練費

- 生活相談員への謝金

- 法的保護に必要な措置に関する費用

- 各種専門家への相談費用

【最新情報】人材確保等支援助成金(外国人雇用環境整備助成コース)は、令和6年度(2024年度)も継続されており、日本語教育や生活相談などの費用の一部が助成されます。最新の申請要件や期間は、厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。

[外国人雇用助成金の詳細解説、申請手続きに関する記事へ]

■見逃しがちな地方自治体独自の補助金活用術

国の助成金だけでなく、

地方自治体(都道府県や市町村)が独自に実施している外国人材雇用支援の補助金・助成金があることをご存じでしょうか?これらの補助金は、特定の地域に限定されるものの、採用コストを大幅に削減できる非常に価値の高い情報です。

地方独自の補助金は、まるで地元商店街の隠れた割引クーポンを見つけるようなものです。情報を見逃さず活用すれば、採用コストを大幅に削減できる可能性があります。

【具体例】例えば、神奈川県では「介護ロボット導入支援事業」と連携した外国人材雇用支援、富山県では「外国人介護人材受入支援事業費補助金」など、独自の取り組みが見られます。

こうした情報は、各自治体のウェブサイトや産業振興課などで公開されていることが多いです。施設の所在地で利用可能な制度を積極的に情報収集し、活用を検討しましょう。

採用から定着までを成功に導く5つのステップとSTAYWORKERの強み

外国人材の採用は、単に人手を増やすだけでなく、施設の未来を左右する戦略的な投資です。ここでは、採用から定着までを成功に導くための具体的な5つのステップをご紹介します。各ステップでのポイントを押さえ、着実に進めていきましょう。

■ステップ1:採用計画の立案と制度選定

まずは、自施設の人材ニーズ(必要な人数、求めるスキル、就労期間)を明確にしましょう。その上で、「2. 外国人介護人材の主要4制度を徹底比較!」で解説した中から、最適な制度を選定します。この段階で、漠然とした不安を具体化し、計画に落とし込むことが成功の鍵です。

■ステップ2:求人募集と選考のポイント

外国人材に響く求人票の作成が重要です。多言語対応はもちろん、具体的な仕事内容、生活支援情報などを分かりやすく記載しましょう。面接時は、日本語能力だけでなく、文化背景への配慮や、施設で働く上での期待値をすり合わせることが、入社後のミスマッチを防ぎます。

■ステップ3:入国・在留資格申請と受け入れ準備

在留資格(ビザ)の申請手続きは複雑で、多くの書類が必要です。不備があると審査に時間がかかったり、不許可になったりするリスクもあります。入国前には、住居の手配、生活必需品の準備、空港送迎計画など、受け入れ体制を整えましょう。

[ビザ申請手続きの詳細解説、必要書類リストに関する記事へ]

[ビザ申請手続きの詳細解説、必要書類リストに関する記事へ]

■ステップ4:入社後の日本語教育・文化理解促進

入社後も、継続的な日本語学習支援は欠かせません。オンライン学習の提供や、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)での会話機会創出など、現場で使える日本語の習得を促しましょう。また、日本人スタッフ向けに異文化理解研修を実施し、お互いの文化を尊重し、相互理解を深める取り組みが、円滑なコミュニケーションの土台となります。

■ステップ5:離職を防ぐ定着支援とキャリアパスの提示

外国人材が長く安心して働けるよう、きめ細やかなサポート体制の構築が重要です。定期的な面談、生活相談窓口の設置、メンター制度導入などを検討しましょう。日本人スタッフとの円滑なコミュニケーションを促す工夫も大切です。さらに、将来的なキャリアアップ(介護福祉士資格取得支援など)の機会を提示することで、長期的なモチベーション維持を図り、貴施設への帰属意識を高めることができます。

「投資の失敗」を避ける!外国人介護人材の離職原因と効果的な対策

「せっかく多額のコストと時間をかけて採用しても、すぐに辞めてしまったら、またゼロからやり直し…」。このような「投資の失敗」への懸念は、外国人材雇用を検討する上で最も大きな不安の一つではないでしょうか。ここでは、外国人介護人材の主な離職原因と、効果的な定着支援策をご紹介します。

■なぜ辞めてしまうのか?外国人介護人材の主な離職理由

外国人材の離職は、まるで水漏れしているバケツに水を注ぎ続けるようなものです。根本原因を特定し、穴を塞がなければ、いくら人材を補充しても定着しません。主な離職理由は以下の通りです。

- 賃金への不満:日本人スタッフとの賃金格差や、母国に送金する余裕がないことへの不満。

- 人間関係の悩み:職場のハラスメント、孤立感、コミュニケーション不足。

- キャリアパスの不明確さ: 将来の目標が見えない、スキルアップの機会がない。

- 日本語能力の課題: 業務上のコミュニケーションが困難、学習機会の不足。

- 生活環境への不満: 住居の問題、行政手続きの困難さ、地域社会からの孤立。

- 理解不足: 介護業務への理解不足や、期待値とのギャップ。

全国老人福祉施設協議会の調査(2023年)によると、外国人介護人材の離職理由として「賃金への不満」や「人間関係の悩み」が上位を占める傾向にあります。これらの課題に真摯に向き合うことが、定着への第一歩です。

■「定着率を高める」3つの支援策

外国人材が定着率を高めるには、日本で安心して生活し、キャリアを築くために多岐にわたるサポートで、不安なく働ける環境を整えることが必要です。

- オーダーメイドの日本語教育:

- 個人のレベルや目標に合わせたオンライン学習プログラムを提供。

- 現場で必要となる介護専門用語やコミュニケーションに特化した日本語教育を強化し、業務への不安を軽減します。

- 徹底した生活支援:

- 入国後の住居探しから行政手続き、医療機関案内、銀行口座開設まで生活全般をサポート。

- 24時間対応の相談窓口を設置し、困りごとがあればいつでも相談できる体制を整え、孤立を防ぎます。

- 明確なキャリアパス支援:

- 定期的な目標設定面談を通じて、外国人材一人ひとりのキャリアプランを共に考案。

- 介護福祉士資格取得支援や、昇進・昇給の機会を具体的に提示し、長期的なモチベーションと帰属意識を育みます。

これらのきめ細やかな支援を通じて、外国人材の「不安」を解消し「安心感」と「帰属意識」を育むことで、施設での長期的な活躍をサポートします。

まとめ:外国人介護人材の雇用は、貴施設の未来を拓く戦略的投資

介護現場の人手不足は深刻ですが、外国人介護人材の雇用は、この課題を解決する強力な手段であり、施設の未来を拓く戦略的投資です。制度の複雑さや費用、定着への不安は、適切な知識と信頼できるパートナーがいれば、決して乗り越えられない壁ではありません。

外国人材の導入は、人手不足解消だけでなく、職場の多文化共生を推進し、サービス品質の向上や組織の活性化にも繋がります。この記事で得た知識と、STAYWORKERの専門的な支援で、「自社でも外国人材が活躍できる」という確信を持って、新たな一歩を踏み出しましょう。

執筆者:STAYWORKER事業部 / 益田 悠平

監修者情報:外国人採用コンサルタント / 堀込 仁志

株式会社USEN WORKINGの外国人採用コンサルタント。人材紹介・派遣の法人営業として多くの企業の採用課題に、そして飲食店経営者として現場のリアルに、長年向き合ってきた経験を持つ。採用のプロと経営者、双方の視点から生まれる具体的かつ実践的な提案を信条とし、2022年の入社以来、介護・外食分野を中心に数多くの企業の外国人採用を成功に導く。