「日本人採用が年々厳しくなり、慢性的な人手不足に悩んでいる…」「外国人材の受け入れを検討しているが、制度が複雑で何から手をつければいいか分からない」「ニュースで『技能実習制度がなくなる』と見て、今から受け入れても大丈夫なのか不安だ…」

もしこうしたお悩みをお持ちなら、この記事があなたの疑問と不安を全て解消します。単なる「安価な労働力」としてではなく、企業の「力強い戦力」として外国人材を迎え入れ、事業を成長させるための具体的なヒントがここにあります。本記事では、技能実習生の受け入れに関する費用、要件、手続きの全体像を初心者にも分かりやすく解説し、さらに、2027年頃に施行される「育成就労制度」への移行を見据え、技能実習、特定技能、育成就労の3つの制度を比較し、企業に最適な選択肢を見つけるための視点を提供します。

目次

【重要なお知らせ】技能実習制度は2027年頃に廃止!「育成就労制度」への移行を今すぐ知るべき理由

現在、多くの企業で活用されている技能実習制度は、2027年頃に「育成就労制度」へと移行する見通しです。この大きな変化は、外国人材の受け入れを検討されている企業にとって、今すぐ知っておくべき重要な情報です。

育成就労制度は、現行の技能実習制度の課題を解決し、人材の育成と確保を主な目的としています。技能実習制度が「開発途上国への技能移転」を掲げていたのに対し、育成就労制度は日本国内の産業界が抱える慢性的な人手不足解消に、より重点を置いた制度設計となる予定です。

政府の有識者会議(専門家会議)での議論を経て、2024年2月には技能実習制度の廃止と育成就労制度の創設を盛り込んだ報告書が提出されており、今後、法改正が具体的に進められる予定です。この制度移行は、企業の将来的な事業計画や人材戦略に大きな影響を与える可能性があります。新しい制度の目的や内容を早期に理解することは、適切な外国人材雇用戦略を立てる上で不可欠です。

出入国在留管理庁「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」

初めてでも安心!技能実習生 受け入れの基本を徹底解説

外国人材の受け入れを初めて検討する際、「何から始めればいいか分からない」とご不安に思われる方も多いでしょう。ここでは、現行の技能実習制度の基本的な仕組みを分かりやすく解説します。

■ 技能実習制度とは?目的と役割

技能実習制度は、本来、

開発途上国への技能移転による国際貢献を目的としています。日本の優れた技術や知識を、外国人材が習得し、母国に持ち帰って経済発展に役立ててもらうという国際協力の枠組みです。

しかし、近年では日本国内の深刻な人手不足を背景に、多くの企業が実質的に人材確保の手段としてこの制度を活用しているのが現状です。技能実習制度を「海外版の職業訓練プログラム」や「実践的なOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)の国際版」にたとえるなら、その目的と仕組みがより理解しやすくなるでしょう。

■受け入れ要件と対象職種

技能実習生を受け入れるためには、企業側にいくつかの要件があります。主なものとしては、以下のような点が挙げられます。

- 常勤職員数に応じた受け入れ人数の上限

- 技能実習責任者や生活指導員の配置

- 適切な実習計画の策定

- 過去に法令違反などがないこと

対象となる職種は、飲食料品製造、建設、介護、農業、漁業、製造業など多岐にわたります(2025年7月現在)。企業の業種が対象となっているか、詳しく確認することが大切です。

■技能実習生 受け入れにかかる費用と内訳【相場公開】

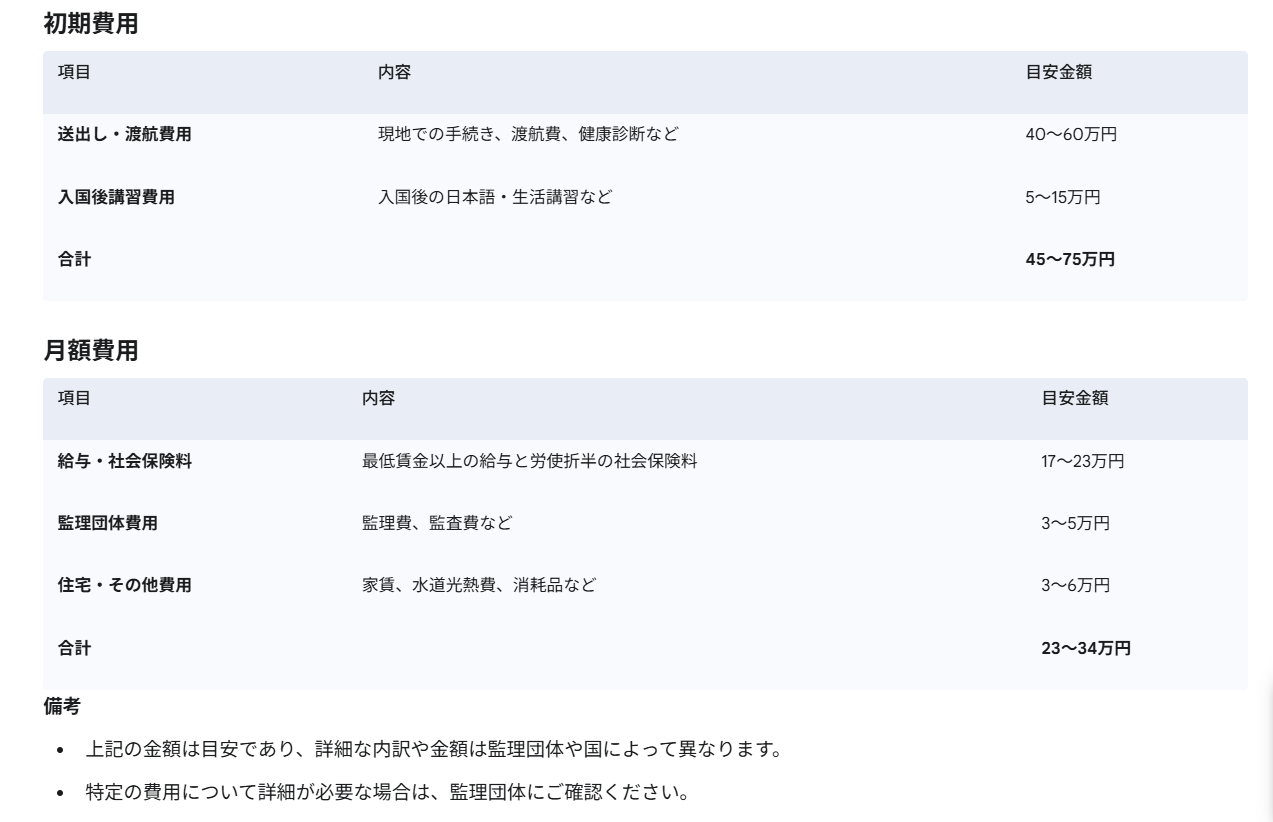

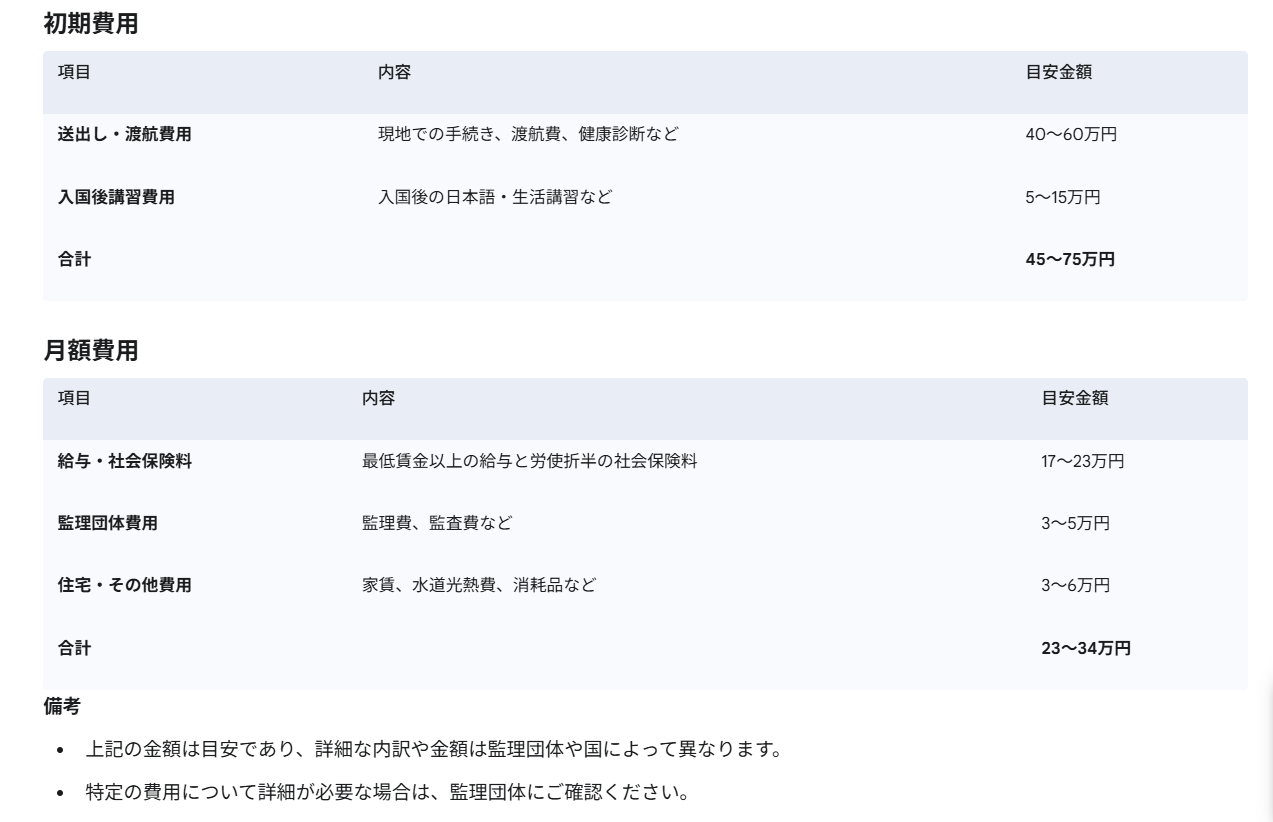

技能実習生を受け入れる際には、初期費用と月額費用が発生します。費用の全体像を把握しておくことは、計画的な運用に欠かせません。

初期費用(目安:30万円~70万円程度)

- 現地での日本語講習費

- 渡航費、ビザ申請費用

- 送り出し機関への手数料

- 日本入国後の講習費

月額費用(目安:15万円~25万円程度/人)

- 技能実習生への給与(日本人と同等以上)

- 社会保険料(企業負担分)

- 監理団体への監理費

- 宿舎費、水道光熱費

- その他、生活支援費用

これらの費用は、送り出し機関や監理団体、実習生の国籍などによって変動します。

■受け入れまでの手続き「5ステップ」

技能実習生の受け入れ手続きは複雑に感じられるかもしれませんが、以下の5つのステップに分けて考えると理解しやすくなります。

- 監理団体・送り出し機関の選定:信頼できるパートナーを見つけることが第一歩です。

- 求人・面接:自社のニーズに合った実習生を選考します。

- 在留資格認定証明書交付申請:入国管理局へ書類を提出し、許可を得ます。

- 入国・入社:実習生が日本に入国し、企業へ配属されます。

- 技能実習計画の実施:計画に基づき、実習指導と生活支援を行います。

各ステップで必要な書類や手続きを、監理団体と協力しながら進めていくことになります。

■受け入れまでの手続き「5ステップ」

技能実習生の受け入れ手続きは複雑に感じられるかもしれませんが、以下の5つのステップに分けて考えると理解しやすくなります。

- 監理団体・送り出し機関の選定:信頼できるパートナーを見つけることが第一歩です。

- 求人・面接:自社のニーズに合った実習生を選考します。

- 在留資格認定証明書交付申請:入国管理局へ書類を提出し、許可を得ます。

- 入国・入社:実習生が日本に入国し、企業へ配属されます。

- 技能実習計画の実施:計画に基づき、実習指導と生活支援を行います。

各ステップで必要な書類や手続きを、監理団体と協力しながら進めていくことになります。

技能実習生の受け入れは、企業にとって大きなメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。

メリット

- 人手不足の解消:特に若年層の労働力確保に繋がります。

- 社内活性化:多様な文化を持つ人材が加わることで、職場に新しい風が吹くことも。

- 国際貢献:制度本来の目的である開発途上国への技術移転に貢献できます。

デメリット

- 費用負担:初期費用や月額費用がかかります。

- 手続きの複雑さ:多くの書類作成や申請が必要です。

- 日本語能力・文化の違い:コミュニケーションや生活面でのサポートが求められます。

- 失踪リスク:適切な管理や支援がなければ、失踪などのトラブルに繋がる可能性もあります。

- 監理団体の選定の難しさ:優良な監理団体を選ぶことが重要です。

デメリットについても理解し、対策を講じることが成功の鍵となります。

失敗しない!自社に最適な外国人材制度を選ぶ3つの視点

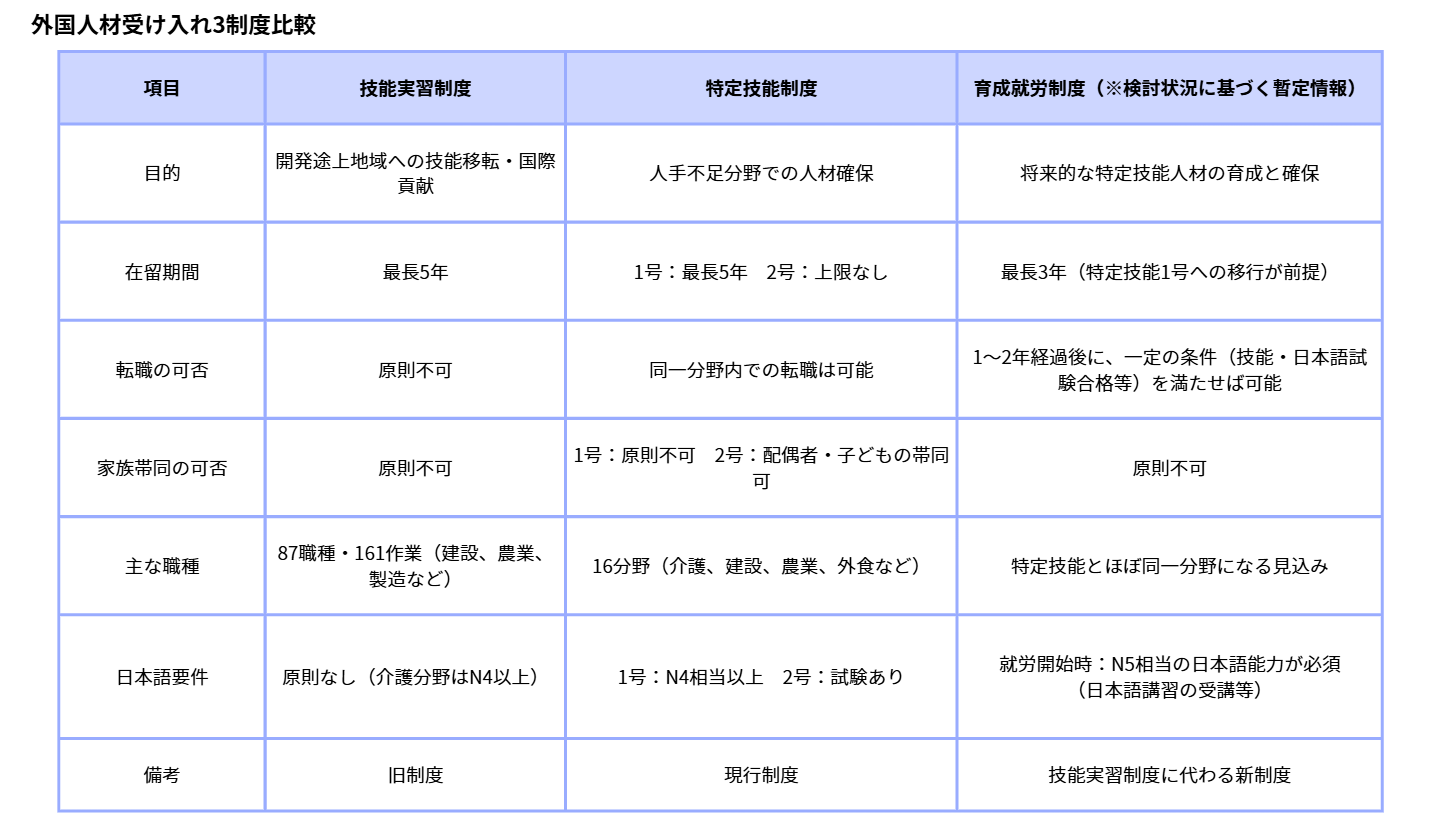

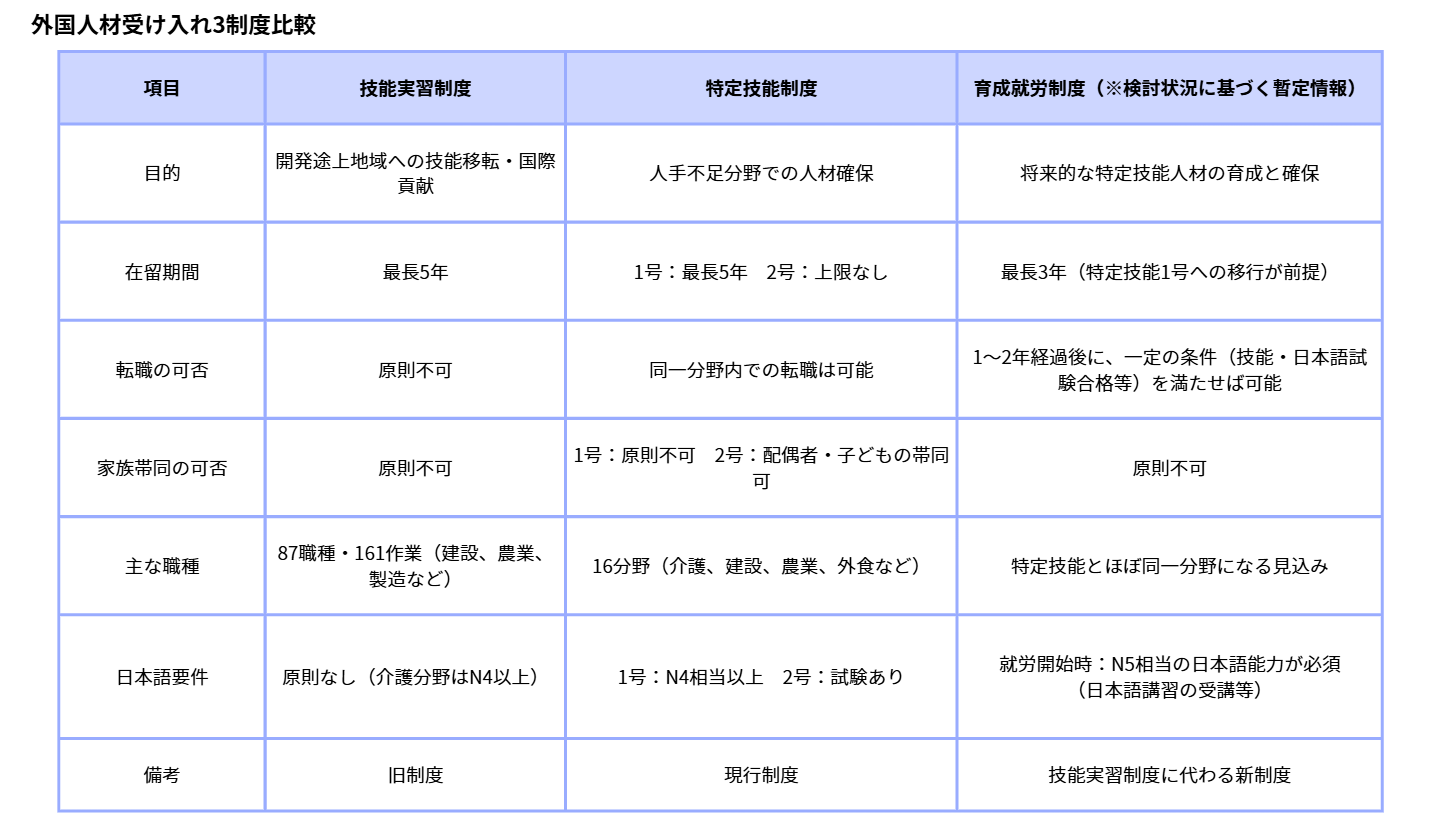

「結局、うちの会社にはどの制度が一番合っているんだろう?」ここでは、技能実習、特定技能、そして育成就労という3つの主要な外国人材制度を比較し、企業に最適な選択肢を見つけるための視点を提供します。

■技能実習、特定技能、育成就労…3つの制度を徹底比較

それぞれの制度には、目的、在留期間、転職の可否など、明確な違いがあります。これらの違いを理解することが、貴社のニーズに合った制度を選ぶ第一歩です。

比較項目例

- 目的:国際貢献か、人材確保・育成か

- 在留期間:どれくらいの期間働けるか

- 転職の可否:転職はできるのか、制限はあるのか

- 家族帯同の可否:家族を日本に呼べるか

- 主な職種:どの分野で働けるか

- 日本語能力要件:どの程度の日本語力が必要か

- 受け入れ後の支援体制:企業に求められる支援は

■あなたの会社はどの制度が最適?ケーススタディで診断

企業の状況に合わせて、どの制度が最適かを見極めるためのヒントを、具体的なケーススタディでご紹介します。

- 飲食業で将来の店長候補を育成したい場合:

特定の技能を持つ人材を長期的に雇用し、キャリアアップを支援できる特定技能が有望な選択肢です。

- 介護施設で継続的に人手を確保し、定着を重視したい場合:

一定の専門性を持つ人材を確保しやすく、長期就労も可能な特定技能、そして将来的に育成就労制度も視野に入れると良いでしょう。

- 建設業で特定の専門スキルを持つ人材を中長期的に確保したい場合:

より専門的な技能を評価し、長期的な就労を可能にする特定技能や、今後の育成就労制度が適している可能性があります。

短期的な人手不足解消だけでなく、「外国人材を力強い戦力として迎え入れ、持続的に事業を成長させたい」という長期的な視点を持つことが重要です。

「力強い戦力」に育てる!外国人材定着・活躍の秘訣と成功事例

外国人材を受け入れる上で、「失踪やトラブルが心配…」という不安はつきものです。しかし、適切な受け入れ体制を整えれば、外国人材は企業の「力強い戦力」となり、事業成長に大きく貢献してくれます。

■失踪・トラブルを未然に防ぐ!効果的な受け入れ体制づくり

外国人材が安心して働き、定着するためには、企業側の積極的なサポートが不可欠です。信頼できる監理団体や送り出し機関を選ぶことはもちろん、企業自身も以下の点に配慮しましょう。

- 生活指導:住居の確保、銀行口座開設、行政手続き(住民登録など)のサポートを行います。

- 日本語学習支援:業務に必要な日本語力向上のための学習機会を提供します。

- 定期的な面談や相談体制の構築:困りごとがないか定期的にヒアリングし、気軽に相談できる雰囲気を作ります。

- 文化・習慣の理解促進:社内研修を通じて、日本人従業員も外国人材の文化や習慣を理解する機会を設けます。

これらの支援は、外国人材の安心感に繋がり、失踪やトラブルのリスクを大きく減らす効果があります。

技能実習生 受け入れに関する「よくある疑問」Q&A

外国人材の受け入れに関して、初心者の方が抱きやすい「今さら聞けない」素朴な疑問にお答えします。

■給与・社会保険は日本人と同じ?

はい、原則として

労働基準法や最低賃金法に基づき、日本人労働者と同等以上の賃金を支払う必要があります。これは、外国人材を不当に安価な労働力として扱わないための重要なルールです。また、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険といった

社会保険への加入も義務とされています。日本人従業員と同様の待遇を保証することが、外国人材の定着にも繋がります。

■受け入れ人数に制限はあるの?

はい、企業規模(常勤職員数)によって受け入れられる技能実習生の人数には上限が設けられています。例えば、常勤職員が50人以下の企業の場合、受け入れ可能な実習生の人数は常勤職員数の2倍までといった具体的な基準があります。企業の常勤職員数に応じて、受け入れ可能な人数を確認しましょう。

■監理団体・送り出し機関の役割と選び方

監理団体は、技能実習生を受け入れる企業(実習実施者)をサポートし、実習計画が適切に行われているか、実習生の人権が守られているかなどを監理する非営利団体です。一方、

送り出し機関は、海外で技能実習生を募集し、日本語や日本の生活習慣の事前講習を行う現地機関です。

優良な監理団体を選ぶポイントは、豊富な実績、きめ細やかなサポート体制、明確な費用体系などです。トラブルを避けるためにも、慎重に選びましょう。

■日本語能力はどれくらい必要?

技能実習生には、入国時に日本語能力試験N4程度(基本的な日本語を理解できるレベル)が求められることが多いです。しかし、職種や業務内容によっては、さらに高いレベルが求められる場合もあります。企業側も、入国後も継続的な日本語学習を支援し、業務に必要なコミュニケーションが円滑に行えるよう配慮することが重要です。

■人手不足解消から事業成長へ!STAYWORKERが最適な外国人材雇用をサポート/h4>

ここまで、技能実習制度の基本から、2027年頃に移行する育成就労制度、そして自社に最適な外国人材制度の選び方までを解説しました。外国人材の受け入れは、単なる人手不足解消に留まらず、貴社の事業を成長させる「力強い戦力」を迎え入れる大きなチャンスです。

STAYWORKERは、外国人材雇用に関する専門知識と豊富な実績に基づき、企業に最適なサポートを提供します。

どの制度が自社に最適か迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。

執筆者:STAYWORKER事業部 / 益田 悠平

監修者情報:外国人採用コンサルタント / 堀込 仁志

株式会社USEN WORKINGの外国人採用コンサルタント。人材紹介・派遣の法人営業として多くの企業の採用課題に、そして飲食店経営者として現場のリアルに、長年向き合ってきた経験を持つ。採用のプロと経営者、双方の視点から生まれる具体的かつ実践的な提案を信条とし、2022年の入社以来、介護・外食分野を中心に数多くの企業の外国人採用を成功に導く。