「監理団体」という言葉を耳にしたものの、「結局、うちの会社(介護、建設、製造業など)には必要なの?」「特定技能とは何が違うの?」と、外国人材採用の複雑な制度に頭を抱えていませんか?慢性的な人手不足を解消したいけれど、法令違反やトラブルは避けたい -そんな不安を抱える採用担当者様や経営者様は少なくないでしょう。

この記事では、「監理団体とは何か」という基本から、多くの企業が混同しがちな「特定技能」との決定的な違い、さらには2024年に成立した「育成就労制度」への移行が外国人材採用にどう影響するのかまで、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。この記事を読めば、企業の人手不足解消に本当に必要な制度と、失敗しないパートナー選びのポイントが明確になり、自信を持って外国人材採用の一歩を踏み出せるようになります。

目次

「監理団体 とは」外国人採用担当者が知るべき基本の”キ”

外国人材の雇用を検討する際、「監理団体」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。しかし、具体的にどのような役割を担い、企業にとって本当に必要な存在なのか、最初は疑問に思われることでしょう。このセクションでは、監理団体の基本的な役割と種類について、分かりやすく解説します。

■監理団体の定義と役割:技能実習制度を支える柱

まず結論からお伝えすると、

監理団体とは、日本の「技能実習制度」において、技能実習生を受け入れる企業(実習実施者)を支援・監督する非営利団体のことです。法務大臣と厚生労働大臣から許可を受けることで、その活動が認められます。

監理団体の主な役割は、技能実習が適切に実施されるようサポートし、技能実習生の人権が保護されるよう見守ることです。まるで技能実習生の「学校の担任の先生」や、実習実施企業の「コーチ」のように、学習面と生活面の両方で支援・監督を行います。

具体的な業務内容は多岐にわたります。主な7つの役割を見ていきましょう。

- 監査業務(定期・臨時): 実習実施者が「技能実習計画」に沿った実習を行っているか、最低でも3ヶ月に1回確認する義務があります。

- 訪問指導: 定期監査とは別に、入国後初年度は実習生と受け入れ企業の双方を訪問し、適切な指導を行います。

- 入国後講習の実施: 入国した技能実習生に対し、日本語や日本の生活マナー、労働基準法、入管法などの講習を実施し、日本での生活への適応を支援します。

- 技能実習計画書の作成指導: 技能実習計画の策定を支援し、法令に準拠した計画が立てられるよう指導します。

- 外国の送り出し機関との連携: 現地の送り出し機関との契約締結や求人活動、面接などを通じて、技能実習生の募集・選定を支援します。

- 技能実習生の保護と支援: 母国語での相談窓口を設置し、生活上の不安やトラブルに対応します。

- 帰国対応: 実習期間終了後の円滑な帰国手続きをサポートします。

■2種類の監理事業:一般監理事業と特定監理事業の違い

監理団体には、その事業内容によって「

一般監理事業」と「

特定監理事業」の2種類があります。この違いは、企業が実習生を長期的に受け入れたい場合に、どの団体を選ぶべきかを判断する上で重要なポイントとなります。

一般監理事業は、より優良な監理団体に許可される事業です。実習生の受け入れ人数枠が広くなり、実習期間を3年目以降も延長できるというメリットがあります。一方、

特定監理事業は一般的な監理団体が許可される事業で、受け入れ人数枠や実習期間に制限があります。

企業が長期的な人材育成を見据えているのであれば、一般監理事業を行う監理団体の方が、より柔軟な実習計画を立てやすいと言えるでしょう。

【最重要】「監理団体」は本当に必要?特定技能・登録支援機関との決定的な違い

ここが、外国人採用を検討する多くの企業様が最も疑問に感じ、混同しやすいポイントです。「監理団体はうちの会社にも必要なのだろうか?」「特定技能制度とはどう関係があるの?」といった疑問をお持ちのことでしょう。

結論から申し上げると、

「人手不足の解消」を目的に外国人材を雇用したいのであれば、監理団体が関わる技能実習制度ではなく、「特定技能制度」と、それを支援する「登録支援機関」を利用するのが一般的であり、最適な選択肢となる可能性が高いです。

このセクションでは、監理団体と特定技能制度、そして登録支援機関との決定的な違いを明確にしていきます。

■監理団体と特定技能制度:目的が全く異なる2つの制度

監理団体が関わる「技能実習制度」と、「特定技能制度」は、そもそも制度の目的が根本的に異なります。この目的の違いを理解することが、企業にとってどちらの制度が適しているかを判断する上で非常に重要です。

- 技能実習制度の目的: 開発途上地域等への技能等の移転による国際貢献。つまり、日本の技術を学びたい外国人を一時的に受け入れ、技術を習得させて母国に還元してもらうことを主眼としています。

- 特定技能制度の目的: 人手不足が深刻な特定産業分野において、即戦力となる外国人材を確保すること。日本の産業界が抱える労働力不足を解消するために、外国人材に一定の専門性と技能を持ってもらい、日本で働いてもらうことを目的としています。

この根本的な目的の違いは、制度の運用や外国人材の受け入れ方に大きく影響します。例えば、技能実習は国際貢献が目的のため、原則として転籍(転職)が制限されます。一方、特定技能は人材確保が目的であるため、一定の要件を満たせば転籍が可能です。これは、外国人材のキャリアパスを考えた際や、企業の人材定着戦略を考える上で、非常に大きな違いとなります。

■「監理団体」と「登録支援機関」:役割と費用を徹底比較

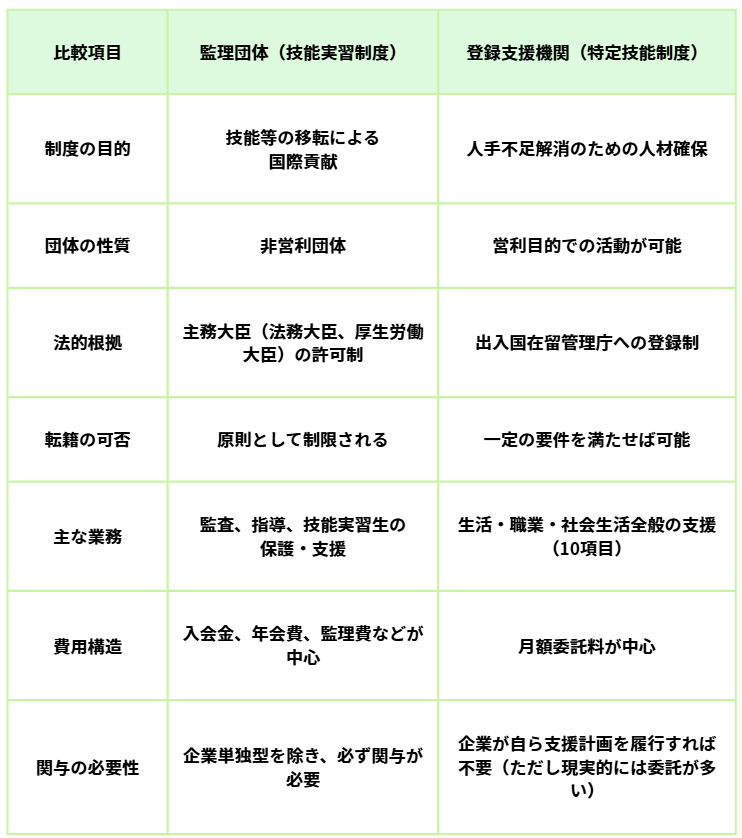

技能実習制度と特定技能制度の目的が異なるように、それぞれの制度で外国人材をサポートする団体も異なります。それが「監理団体」と「登録支援機関」です。

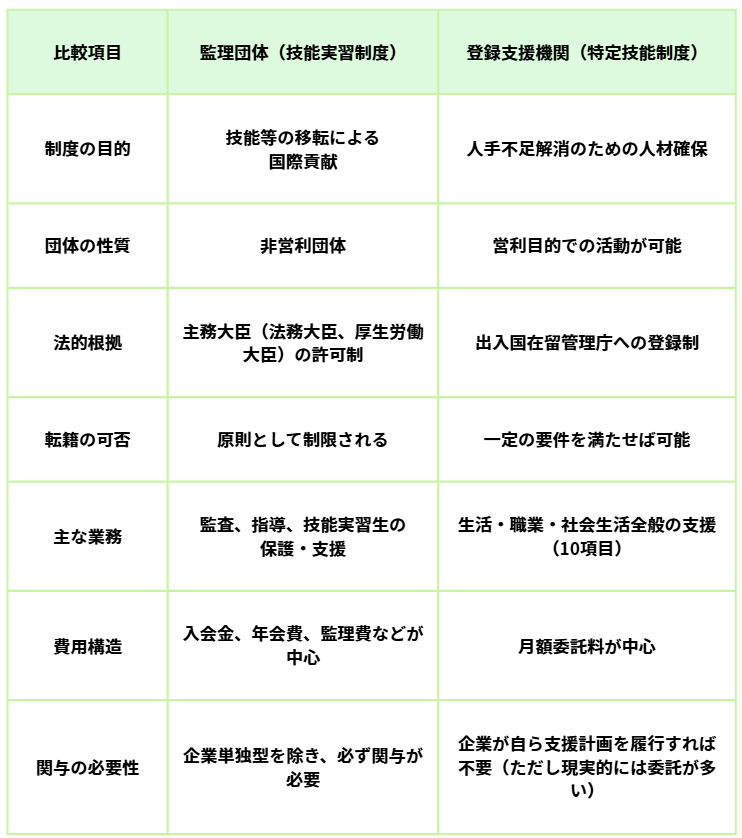

上記比較表からもわかるように、両者は

制度の目的、団体の性質、業務内容、費用構造、そして転籍の柔軟性まで、あらゆる面で大きく異なります。

特に費用面では、監理団体は入会金や年会費、毎月の監理費などがかかりますが、登録支援機関は月額の委託料が中心となります。

また、監理団体は技能実習生を受け入れる上で必須の存在ですが、特定技能制度では、企業が自ら支援計画を履行できる場合は登録支援機関に委託する必要はありません。しかし、実際には、複雑な支援業務を自社で行うのは非常に負担が大きいため、多くの企業様が登録支援機関に委託しています。

登録支援機関の役割や選び方について、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

登録支援機関とは?人事担当者が失敗しない選び方と総額費用、新制度を徹底解説

失敗しない!監理団体(登録支援機関)選びの3つのポイントと費用相場

外国人材の雇用を成功させるには、信頼できるパートナーを見つけることが非常に重要です。特に、費用面やサポート体制は、企業様にとって大きな懸念事項でしょう。このセクションでは、監理団体(または登録支援機関)を選ぶ際のポイントと、具体的な費用相場について解説します。

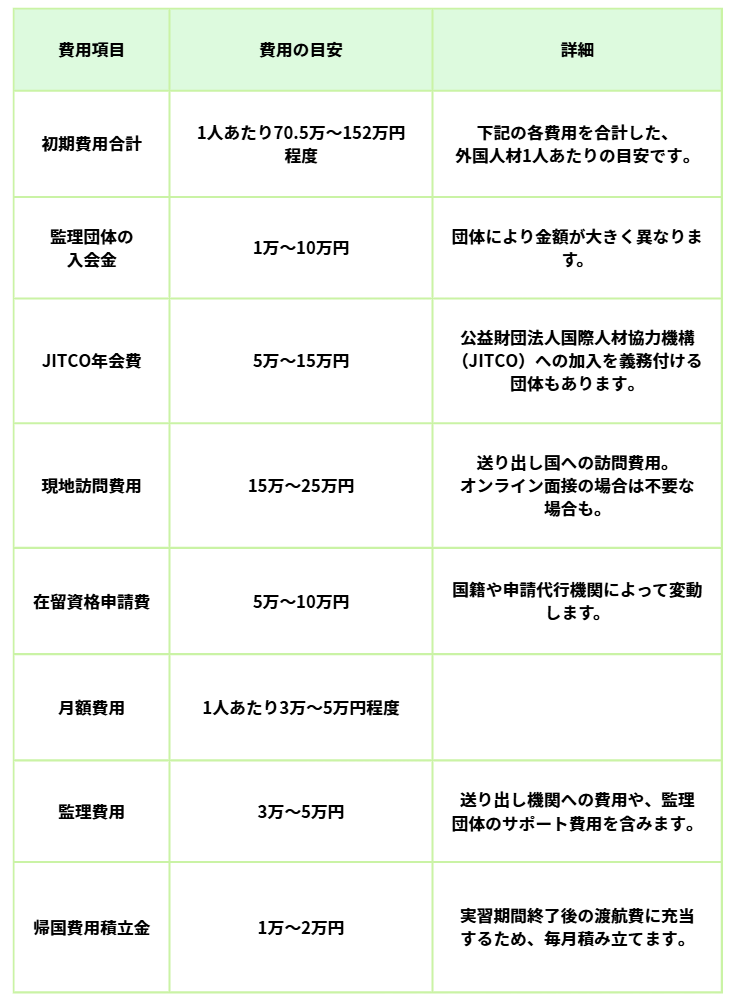

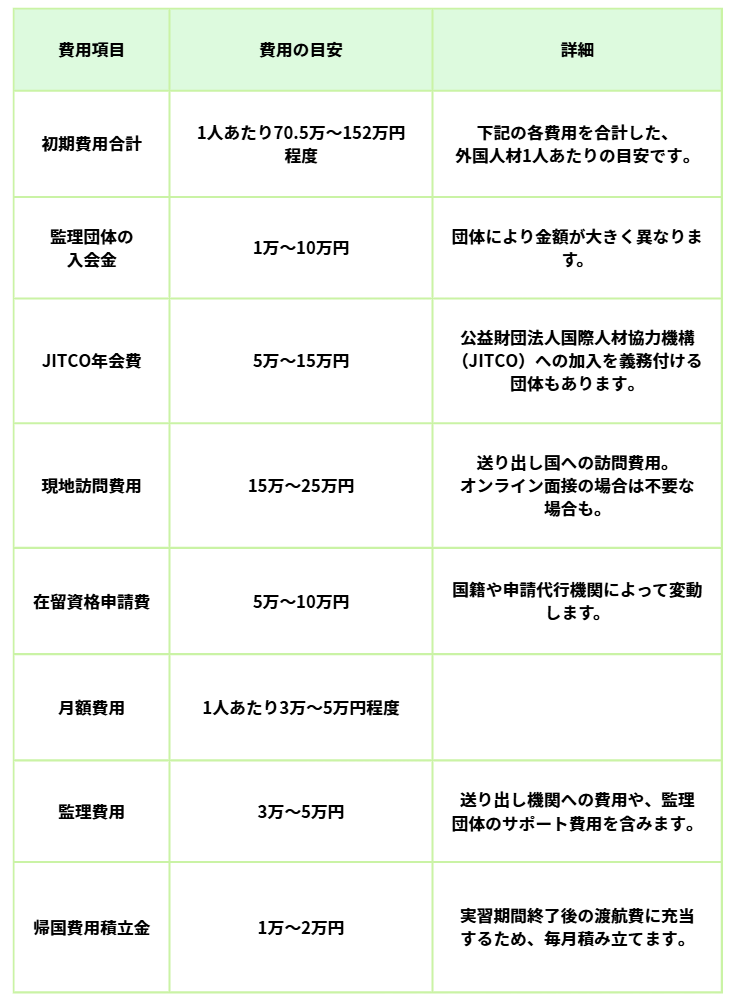

■監理団体に支払う費用:初期費用と月額費用の目安

監理団体に支払う費用は、初期費用と毎月発生する費用の2つに分けられます。ただし、これらの費用は団体や受け入れる国籍、サポート内容によって大きく異なるため、あくまで目安として参考にしてください。

上記のように、初期費用だけでも数十万円かかるケースが一般的です。費用は決して安くありませんから、内訳をしっかりと確認し、納得した上で契約することが大切です。

■悪質な監理団体・登録支援機関を見抜くチェックリスト

残念ながら、外国人材の雇用を巡るトラブルは後を絶ちません。過去には、監理団体の許可が取り消された事例や、外国人から不当な紹介料を徴収し、企業側には低額な費用で人材を提供するような悪質なケースも報告されています。

このようなトラブルを避けるためにも、以下のチェックリストを活用し、信頼できるパートナーを選ぶことが重要です。

悪質団体を見抜く5つのチェックリスト

- 過度に安価な費用を提示する団体: 他社と比較して極端に安い費用を提示する団体は、裏で不当な費用を外国人材に請求している可能性があります。

- 説明が不明瞭、契約内容が不透明な団体: 費用やサービス内容について、質問しても明確な回答が得られない、契約書が分かりにくい場合は注意が必要です。

- 監理費(支援費)以外の不透明な費用を請求する団体: 内訳が不明な名目の費用を請求される場合は、その理由をしっかり確認しましょう。

- 実習生(特定技能外国人)との面談やサポートが不十分な団体: 外国人材へのサポート体制が整っていない団体は、定着率の低下やトラブルの原因となる可能性があります。

- 許可・登録実績や更新情報が不明確な団体: 過去の実績や、最新の許可・登録状況が公開されていない団体は、信頼性に欠ける場合があります。

況が公開されていない団体は、信頼性に欠ける場合があります。

監理団体や登録支援機関選びは、長期的なパートナー選びです。目先の費用だけでなく、サポートの質やトラブル発生時の対応力を事前にしっかりと見極めることが不可欠です。

■信頼できるパートナー選びが外国人材定着の鍵

外国人材の定着には、給与や待遇だけでなく、日本での生活をサポートする体制や、キャリアパスを提示できるかどうかが大きく影響します。そのため、信頼できる監理団体や登録支援機関を選ぶことは、外国人材の安定した定着に直結します。

特定技能に特化した専門機関は、制度への理解が深く、実務的なノウハウも豊富です。複雑な入国手続きから、来日後の生活支援、定期面談まで、きめ細やかなサポートを提供することで、企業様と外国人材の双方にとって安心できる環境を築くことができます。

「育成就労制度」移行で監理団体はどう変わる?

外国人材の雇用制度は、現在大きな転換期を迎えています。2024年に成立した「育成就労制度」は、今後の外国人材採用に決定的な影響を与えるでしょう。このセクションでは、最新の制度変更が監理団体にどのような変化をもたらすのか、そして企業が今から外国人材を雇う上でどのような選択肢があるのかを解説します。

■技能実習制度の廃止と「育成就労制度」の誕生

長年、国際貢献を目的として運用されてきた技能実習制度は、人権侵害や失踪といった問題点が指摘されてきました。これを受け、政府は2024年に、技能実習制度を「発展的に解消」し、

人材確保および育成を目的とする新たな在留資格「育成就労制度」を創設する法律を成立させました。

この制度変更の最大のポイントは、

制度の目的が「国際貢献」から「人材確保・育成」へと明確に転換したことです。これは、人手不足に悩む企業様にとって、外国人材を「労働力」としてより活用しやすくなることを意味します。

育成就労制度は2027年までの施行を目指しており、現在は詳細な運用ルールが検討されています。現行の技能実習制度からの円滑な移行に向けた経過措置も設けられる予定です。

■「監理団体」から「監理支援機関」へ:新制度での役割と企業への影響

育成就労制度の導入に伴い、従来の「監理団体」は「

監理支援機関」へと名称が変更されます。単なる名称変更にとどまらず、その役割や許可要件も大きく変わります。

新制度における「監理支援機関」は、より質の高い支援が求められるよう、許可要件が厳格化される見込みです。特に注目すべき変化は「

転籍の柔軟化」です。技能実習制度の最大の弱点であった失踪問題への対策であると同時に、外国人材の就労の自由を尊重する動きでもあります。

この転籍の柔軟化は、企業様にとって「人材の流動化」という新たなリスクと機会をもたらします。外国人材に自社に定着してもらうためには、給与や待遇だけでなく、生活面のサポートやキャリアパスの提示がこれまで以上に重要になるでしょう。また、就労開始までに一定水準(N5相当)の日本語能力が要求されるようになるため、企業側での日本語学習サポートもより重要になります。

■今から外国人材を雇うなら?新制度を見据えた選択肢

育成就労制度の目的が「人材確保・育成」であることは、特定技能制度の目的と非常に類似しています。このことから、

特定技能制度は今後も、人手不足解消を目指す企業様にとって主要な選択肢であり続けると考えられます。

まとめ:外国人雇用はご相談ください

本記事を通じて、「監理団体」は技能実習制度に特化した団体であり、企業が「人手不足の解消」という目的で外国人材を雇用したい場合には、特定技能制度とそれを支援する「登録支援機関」が、より最適な選択肢であることがご理解いただけたことと思います。

STAYWORKERは、特定技能人材の採用から定着までをワンストップで支援する専門家です。複雑な制度の理解、法令遵守、そして採用後の定着支援まで、御社の抱えるあらゆる課題を解決するための最適なパートナーとして、安心・確実に外国人雇用を成功へと導きます。

まずは、お気軽にご相談ください。

執筆者:STAYWORKER事業部 / 益田 悠平

監修者情報:外国人採用コンサルタント / 堀込 仁志

株式会社USEN WORKINGの外国人採用コンサルタント。人材紹介・派遣の法人営業として多くの企業の採用課題に、そして飲食店経営者として現場のリアルに、長年向き合ってきた経験を持つ。採用のプロと経営者、双方の視点から生まれる具体的かつ実践的な提案を信条とし、2022年の入社以来、介護・外食分野を中心に数多くの企業の外国人採用を成功に導く。