「『定住者』の在留資格を持つ方から、現場の職種に応募があったが、採用しても本当に問題ないのだろうか…?」

外国人採用が初めての担当者様の中には、このように戸惑いを感じている方も多いのではないでしょうか。特に、以前に「外国人は専門職でないと雇えない」と聞いた経験があると、「就労ビザ」との違いが分からず、「もし違法だったら…」と不安に感じてしまうのも無理はありません。

結論から言うと、「定住者」ビザを持つ方は、原則として就労活動に制限がなく、企業にとって貴重な人材となる可能性を秘めています。

この記事では、採用担当者様が抱える「定住者」ビザに関する不安や誤解を解消します。法的リスクを回避し、自信を持って採用選考を進めるための具体的な確認方法まで、分かりやすく解説します。

目次

結論:「定住者ビザ」を持つ人材は、職種を問わず採用できる貴重な戦力です

まず最も重要な結論からお伝えします。「定住者」の在留資格を持つ方は、採用できます。

「定住者」は、日本人と同様に就労活動に制限がない在留資格です。そのため、建設、介護、製造、飲食といった現場での仕事であっても、職種や業種を問わず、問題なく雇用することが可能です。

多くの採用担当者様が混乱される原因は、いわゆる「就労ビザ」と混同してしまうことにあります。次の章で、この決定的な違いをスッキリと明らかにしていきましょう。

なぜ混乱する?「定住者ビザ」と「就労ビザ」の決定的な違い

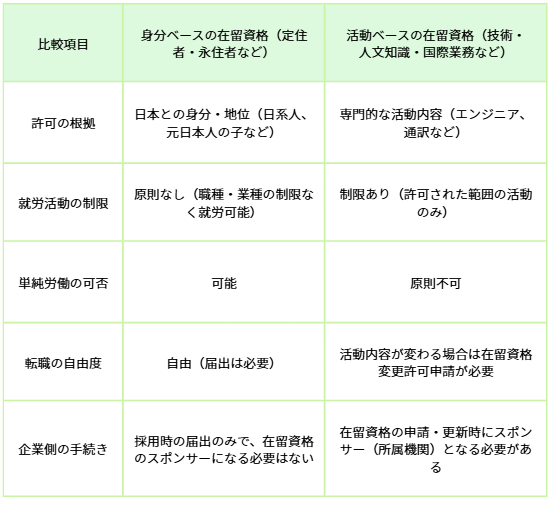

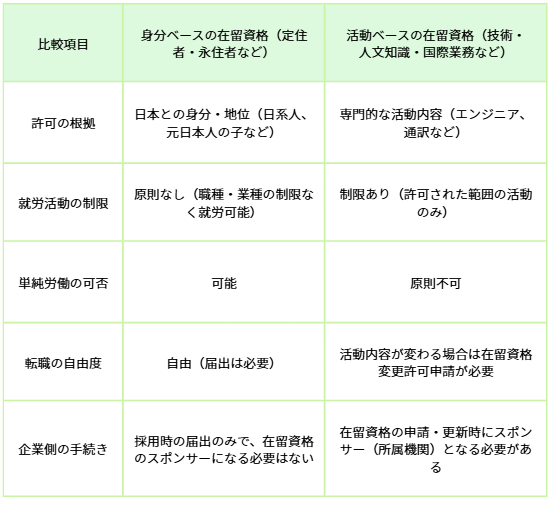

外国人の方の在留資格は、大きく2つのタイプに分けることができます。この違いを理解することが、混乱を解消する一番の近道です。

- 活動ベースの在留資格(いわゆる就労ビザなど)

- 「何をするか」という活動内容に着目して許可される資格です。

- エンジニアや通訳、デザイナーといった専門的な仕事が対象で、許可された範囲の仕事しかできません。そのため、原則として単純労働は認められていません。

- 身分・地位ベースの在留資格(定住者、永住者など)

- 「どういう立場か」という身分や地位に着目して許可される資格です。

- 例えば、日系人である、日本人と結婚していた、といった理由が該当します。

- このタイプの資格は活動内容に制限がないため、職種を問わず自由に就労でき、単純労働も可能です。

両者の違いを、以下の表で比較してみましょう。

このように、「定住者」は後者の身分ベースの資格であるため、採用担当者様が心配されるような就労制限は存在しないのです。

なお、一般的な「就労ビザ」の種類や個別の要件といった、より専門的な情報については、こちらの記事で詳しく解説しています。

【リンク】日本の就労ビザ取得ガイド|条件・種類・申請方法を徹底解説!

【実践】これだけ見ればOK!在留カードで「定住者」を確認する3ステップ

理論がわかったところで、次は実践です。応募者の在留カードを受け取ったら、以下の3つのポイントを順番に確認するだけで、安全に採用判断ができます。

ステップ1:在留資格欄で「定住者」を確認

まず、在留カードの真ん中あたりにある「在留資格」の欄を見ます。ここに「定住者」と書かれていることを確認してください。

ステップ2:「就労制限の有無」欄を確認

次に、在留資格のすぐ下にある「就労制限の有無」の欄です。「定住者」の場合、ここにはっきりと「就労制限なし」と記載されています。この記載があれば、職種を問わず雇用できる強力な証明となります。

ステップ3:「在留期間(満了日)」が有効か確認

最後に、カード下部にある「在留期間(満了日)」を見て、記載された日付が現在の日付よりも未来であることを確認します。期限切れの在留カードは無効ですので、必ずチェックしてください。

万が一、在留カードが偽造されていないか不安な場合は、出入国在留管理庁の公式サイトにある「在留カード等番号失効情報照会」サービスで、カード番号が有効かどうかを確認することもできます。

採用担当者のギモンに回答:「定住者」雇用の注意点と企業の責任

「もし本人がビザの更新を忘れたら、うちの会社の責任になるのでは?」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。ここで、企業の「義務」と「責任ではないこと」を明確に整理しましょう。

- 企業に義務付けられていること

・外国人を雇用した場合、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う義務があります。これは採用時と離職時に必要です。

- 企業の責任ではないこと

・在留資格の更新手続きは、あくまで外国人本人(従業員)の責任において行われるものです。企業が更新申請のスポンサーになる必要はありません。

ただし、従業員が意図せず更新を忘れ、不法就労(オーバーステイ)状態になってしまうと、雇用を継続できなくなります。安定した雇用を維持するためにも、企業側から「在留期間の満了日が近づいていますよ」と一声かけるなどの配慮をしてあげることが望ましいでしょう。

注意点として、在留期間が切れていることを知りながら雇用を続けると、企業側が「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。定期的な在留カードの確認は、企業のリスク管理としても非常に重要です。

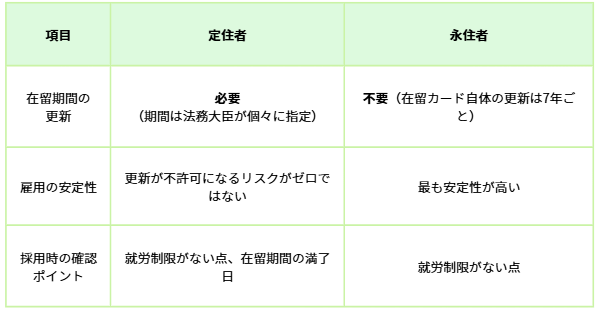

「永住者」との違いは?採用担当者から見た2つのポイント

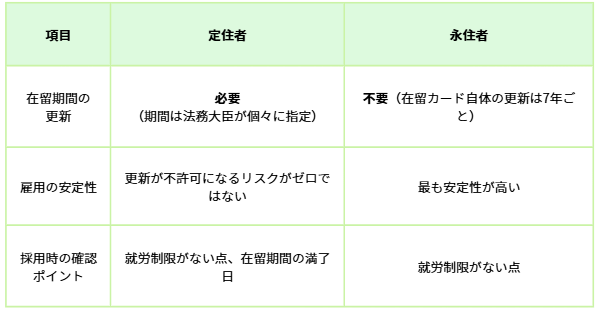

「定住者」とよく似た在留資格に「永住者」があります。どちらも就労制限がない点は同じですが、採用担当者としては、雇用の安定性に関わる大きな違いが1つだけあることを知っておくと良いでしょう。

それは、

在留期間の更新が必要かどうかです。

「定住者」は在留期間に定めがあり、更新が必要です。一方で「永住者」は在留期間が無期限のため、更新の必要がなく、最も安定した在留資格と言えます。

とはいえ、採用時の確認プロセスや、入社後に就ける仕事の内容はどちらも全く同じです。

まとめ:不安を解消し、自信を持って「定住者」の採用へ

この記事では、外国人採用が初めての担当者様が抱えがちな「定住者」ビザに関する疑問について解説しました。

- 「定住者」は職種を問わない貴重な人材:就労制限がなく、建設や介護などの現場職でも採用できます。

- 「就労ビザ」との違いを理解する:混乱の原因は「活動ベース」と「身分ベース」という資格の根本的な違いにあります。

- 在留カードの3点チェックで安心:「①在留資格」「②就労制限の有無」「③在留期間」を確認すれば、安全に採用判断ができます。

- 企業の責任範囲を把握する:ビザ更新は本人の責任ですが、企業は期限切れに注意し、雇用状況の届出義務を果たしましょう。

「定住者」ビザを持つ人材は、就労意欲が高く、日本での生活基盤が安定している方も多いため、企業にとって貴重な戦力となり得ます。この記事が、皆様の不安を解消し、自信を持って採用活動を進めるための一助となれば幸いです。

執筆者:STAYWORKER事業部 / 益田 悠平

監修者情報:外国人採用コンサルタント / 堀込 仁志

株式会社USEN WORKINGの外国人採用コンサルタント。人材紹介・派遣の法人営業として多くの企業の採用課題に、そして飲食店経営者として現場のリアルに、長年向き合ってきた経験を持つ。採用のプロと経営者、双方の視点から生まれる具体的かつ実践的な提案を信条とし、2022年の入社以来、介護・外食分野を中心に数多くの企業の外国人採用を成功に導く。