企業の外国人従業員から「永住権を申請したい」と相談され、どう対応すべきか悩んでいませんか?

「サポートしても、ビザの縛りがなくなればすぐに転職されるのでは?」「そもそも、会社の手間や費用負担はどこまで…?」といった不安や疑問が浮かぶのは、無理もありません。この記事では、そんな採用担当者の皆様に向けて、永住権制度を「経営課題」というビジネスの視点から徹底解説します。

読み終える頃には、漠然とした不安が自信に変わり、従業員の永住権取得を会社の成長につなげるための具体的なアクションプランが見えているはずです。

目次

そもそも、なぜ採用担当者が「永住権」を考えるべきなのか?

近年、多くの企業にとって外国人材は欠かせない存在となりました。同時に、「いかにして優秀な人材に長く活躍してもらうか」という人材定着の課題は、ますます重要になっています。

そんな中、従業員から永住権の相談を受けたとき、採用担当者様の頭には、おそらく次のような疑問や不安が浮かんでいるのではないでしょうか。

- 「サポートした結果、ビザの縛りがなくなって給料の高い大都市の企業へ転職されてしまったら、骨折り損ではないか?」

- 「ただでさえ忙しいのに、専門外の面倒な手続きまで増えるのは勘弁してほしい…」

- 「行政書士への依頼費用など、会社はどこまで費用を負担すべきなのだろう?」

- 「そもそも、これは会社が積極的に関わるべきことなのか? 本人のプライベートな問題ではないのか?」

- 「永住権の法律的な立ち位置がよくわからない。知らないうちに会社がリスクを負うことにならないか?」

もし一つでも当てはまると感じたなら、この記事はまさに、あなたのためにあります。これらは、私たちが日々ご相談を受ける中で、多くの採用担当者様が口にされる、非常にリアルな悩みです。

これらの不安は、永住権を「従業員個人の問題」や「新たな管理コスト」として捉えているために生じます。しかし、視点を変えれば、それは企業が主体的に関与すべき「人材戦略に関わる経営課題」なのです。

「コスト」から「投資」へ。永住権サポートは最強の人材定着戦略である

永住権のサポートは、短期的に見れば確かに手間やコストがかかるかもしれません。しかし、長期的な視点で見れば、それをはるかに上回るリターンが期待できる戦略的な「投資」です。ここでは、そのメリットとデメリットを具体的に見ていきましょう。

■企業が永住権サポートを行う3つの経営的メリット

- 採用・教育コストの削減

一人の社員が定着することで、新たな人材を採用するための求人広告費や紹介手数料、そして入社後の研修にかかる時間や人件費といった、目に見えにくいコストを大幅に削減できます。これは、採用担当者様が本来注力すべきコア業務に時間を使うことにも繋がります。

- 組織ノウハウの蓄積

長く働いてもらうことで、個人のスキルアップはもちろん、現場の技術や顧客との関係性といった、言語化しにくい「組織のノウハウ」が社内に蓄積されます。これは、企業の競争力そのものです。

- 従業員エンゲージメントの向上

会社が自分の人生設計を応援してくれるという姿勢は、従業員にとって何よりの安心材料です。企業への信頼感や愛着(エンゲージメント)が高まり、日々の業務における貢献意欲の向上も期待できます。「この会社で頑張り続けたい」という気持ちを育む、何よりの福利厚生とも言えるでしょう。

■デメリットと懸念点の整理と比較

もちろん、メリットばかりではありません。担当者様が懸念される点も、正直に見ていきましょう。

- 手続きの手間:在職証明書の発行など、担当者の事務的な作業が一時的に発生します。

- 費用負担の可能性:専門家である行政書士への依頼費用などを会社が負担する場合、短期的なコストが発生します。

- 転職の自由:最大の懸念点である「転職リスク」は、在留資格が会社に紐づかなくなるため、事実として存在します。

採用担当者が知るべき「会社の役割」とサポートの具体的な進め方

では、具体的に「会社として何をすればいいのか?」という疑問にお答えします。どこまでサポートするかは企業の方針によりますが、一般的なレベル感を把握しておくと良いでしょう。

■会社はどこまで関与すべき?サポート範囲の3つのレベル

- レベル1(最低限):従業員から依頼があった場合に、在職証明書など、法的に会社が発行すべき書類を発行する。

- レベル2(標準的):上記に加え、申請に関する一般的な相談に乗ったり、信頼できる専門家(行政書士)を紹介したりする。

- レベル3(手厚い):専門家への依頼費用の一部または全額を会社が福利厚生として負担する。また、社内に申請ノウハウを蓄積し、後進のサポートに活かす。

まずはレベル1から始め、会社の状況に合わせてサポート範囲を検討するのが現実的です。

■企業が準備・発行する主な書類リスト

一般的に、企業側で準備を求められる可能性がある書類は以下の通りです。

- 在職証明書

- 会社の登記事項証明書(登記簿謄本)

- 直近年度の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)の写し

注意:あくまで一般的な例です。従業員の状況や申請内容によって必要書類は異なるため、最終的には申請者本人や専門家への確認が確実です。(出典:出入国在留管理庁)

最大の懸念「永住権取得後の転職リスク」と、その本質的な対策

ここまで読んでも、やはり「サポートした挙句、転職されたら元も子もない」という不安が、担当者様の頭をよぎるかもしれません。その懸念に、正面から向き合います。

結論から言えば、永住権を取得した従業員が離職するのは、「ビザ」が理由ではありません。本当の理由は、給与、労働環境、人間関係、キャリアパスといった、日本人社員の離職理由と何ら変わらないのです。

つまり、「ビザで縛る」という考え方自体が、もはや現代の人材戦略には合っていません。発想を転換し、「ビザに関係なく、魅力的な職場環境で選ばれ続ける」ことが、唯一かつ最大のリスク対策なのです。

本質的な対策は、日本人社員との公平な待遇や、日々のコミュニケーションといった労務管理の中にあります。外国人材採用における労務管理の具体的なポイントについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

【基本のキ】これだけは押さえたい永住権の基礎知識(採用担当者向け)

このセクションでは、採用担当者として最低限知っておきたい永住権の基本知識を、要点のみに絞って簡潔に解説します。

■永住権の3つの基本条件とは?

永住許可を得るためには、原則として申請者本人が以下の3つの条件を満たす必要があります。概要を理解しておくと、従業員との対話がスムーズになります。

- 素行が善良であること(税金や社会保険料をきちんと納め、法律を守っている)

- 独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(安定した生活が見込める)

- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(原則10年以上日本に在留しているなど)

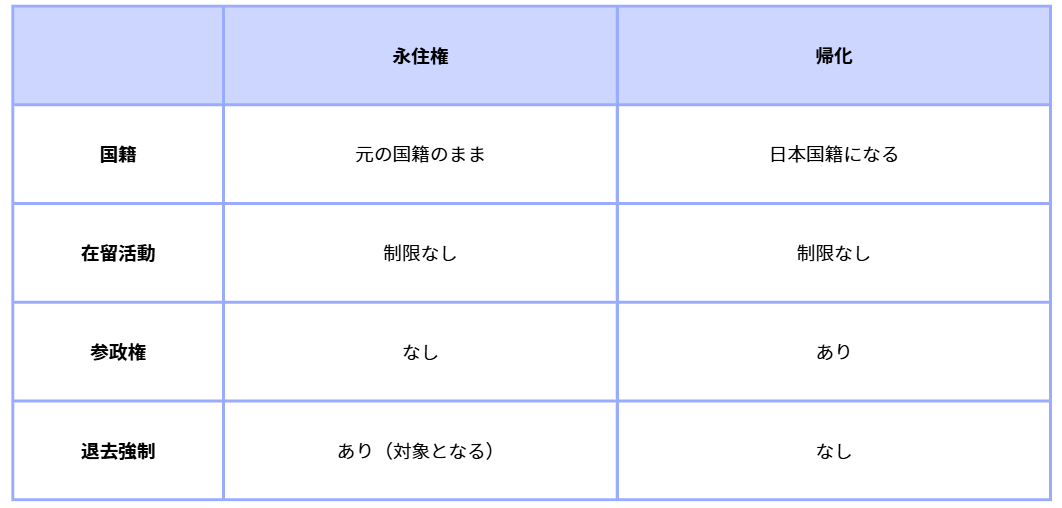

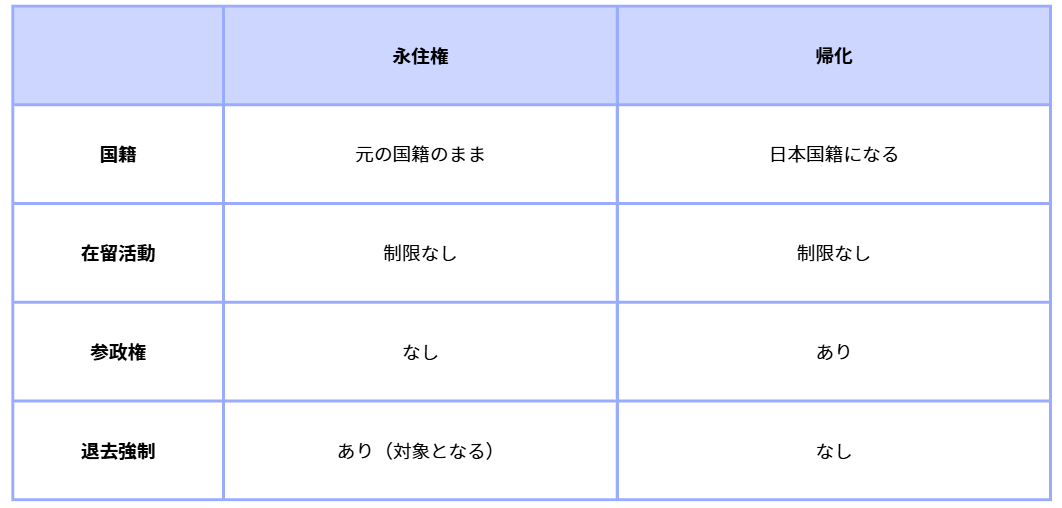

■「永住権」と「帰化」の違い

よく混同される「帰化」との違いを、表でシンプルに整理しました。一番の違いは国籍です。

永住権と帰化の比較表

■条件が緩和される「特例」とは?(高度人材など)

企業で活躍する優秀な従業員が、「高度な専門知識を持つ人材(高度人材)」と認められた場合、在留期間の原則「10年」が「3年」や「1年」に短縮される特例があります。もし従業員が該当する可能性があれば、より早期の永住権取得と、さらなる定着が期待できます。

ポイント計算など、制度の詳細は専門的な内容になりますので、詳しくは出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。

まとめ:永住権サポートを組織の力に変えよう

従業員の永住権申請は、採用担当者にとって「面倒な管理業務」に見えるかもしれません。しかし、それは優秀な人材の定着という、企業の重要課題に直接アプローチできる絶好の機会です。

短期的なコストやリスクに目を向けるのではなく、長期的なリターンを見据えた「戦略的投資」として、前向きに検討してみてはいかがでしょうか。この記事が、企業と従業員の双方にとって、より良い未来を築くための一助となれば幸いです。

執筆者:STAYWORKER事業部 / 益田 悠平

監修者情報:外国人採用コンサルタント / 堀込 仁志

株式会社USEN WORKINGの外国人採用コンサルタント。人材紹介・派遣の法人営業として多くの企業の採用課題に、そして飲食店経営者として現場のリアルに、長年向き合ってきた経験を持つ。採用のプロと経営者、双方の視点から生まれる具体的かつ実践的な提案を信条とし、2022年の入社以来、介護・外食分野を中心に数多くの企業の外国人採用を成功に導く。