目次

技能実習との違い

■技能実習制度の特徴

皆さんは「技能実習制度」という言葉を聞いたことがありますか?

この制度は、日本で働きながら技術や知識を習得し、帰国後に母国の発展に活かしてもらうことを目的として作られた仕組みです。“日本で人材を確保するための制度”と思われがちですが、本来は国際貢献が目的です。

技能実習には、原則最長5年の受入れ期間が設けられており、1号 → 2号 → 3号と段階的にステップアップできるようになっています。各段階へ進むには、技能や日本語に関する試験に合格することが必要で、一定の条件を満たした人だけが次のレベルに進める仕組みです。

そして忘れてはいけないのが、技能実習生にもきちんと守られるべき権利があるということ。受入企業には、適正な労働環境の確保、住まいや生活面のサポート、ハラスメント防止、相談窓口の整備などが求められており、実習生が安心して働ける環境づくりが義務付けられています。 「日本に来てよかった」と思ってもらえることが何より大切ですよね。

また、この技能実習制度は今後大きく変わる予定です。

2024年6月に法律が改正され、制度は「育成就労制度」へ発展的に移行することが決まりました。施行日は政令で2027年4月1日(令和9年4月1日)と正式に定められています。今後は、より実践的な能力向上や人材育成に重きを置いた制度へリニューアルしていきます。

■特定技能との比較

一方で、「特定技能」という在留資格をご存じでしょうか?

特定技能とは、人手不足が深刻な産業分野において、一定の技能を持つ外国人が日本で就労できる在留資格のことです。技能実習が“学ぶ制度”であるのに対し、特定技能は即戦力として働くことを目的に作られています。

「特定技能=実務経験者しかなれない」というイメージを持つ方も多いのですが、実は必須ではありません。原則として、分野ごとの技能試験と、日常生活に支障がないレベルの日本語試験(JFT-Basic または JLPT N4 程度)に合格すれば取得できます。

また、技能実習2号を良好に修了した方は、特定技能1号への移行が認められ、試験が免除されるケースも多いため、ステップアップの道としても活用されています。

また、対象となる職種(産業分野)にも違いがあります。

技能実習は幅広い分野に制度がありますが、特定技能は受け入れ可能な産業分野が明確に決まっています(現在16分野)。

たとえば、介護、外食、宿泊、ビルクリーニング、農業、漁業、建設、製造、飲食料品製造などが対象です。

このように、技能実習が「学びのフェーズ」、特定技能が「活躍のフェーズ」と考えると、両制度の違いがイメージしやすいかと思います。

特定技能とは?制度の詳細、必要な手続き、メリット・デメリットを徹底解説

特定技能人材を採用するメリット

■即戦力としての活用

特定技能人材を受け入れる大きな魅力は、なんと言っても即戦力として活躍してくれる可能性が高いことです。

例えば、造船や建設の現場では、フィリピンなど海外機関で事前に研修を受けた人材が来日することも多く、入社後すぐに現場で力を発揮してくれるケースもあります。

また、一から研修をおこなう必要がない分、教育コストや育成期間の短縮にもつながり、企業としては早い段階で現場の負担が軽くなるのも嬉しいポイント。結果として、チーム全体の生産性向上にもつながりやすくなります。

なお、長期的に働くことができる「特定技能2号」という仕組みもありますが、こちらはまだ対象が限られています(現在は介護以外の11分野など)。

2号の資格を取得できれば在留期間の上限がなくなるほか、家族を日本に呼べる可能性もあります。ただし、メリットを活かせるかどうかは、分野や受け入れ体制次第。企業側も制度理解を深めておくことが大切です。

■多様な人材の確保

特定技能制度を活用することで、企業のチームに新しい風を取り入れることができます。採用の選択肢が日本国内だけでなく海外にも広がるため、建設や介護など人手不足が深刻な業界でも、人材を安定的に確保しやすくなるのは大きなメリットです。

また、さまざまな国や文化背景を持つ人材が加わることで、これまでにはなかった視点やアイデアが生まれやすくなります。「こういうやり方もあるんだ!」と気づかされたり、日本人スタッフの思考にも良い刺激になることが多いんです。結果として、課題への気づきや改善スピードが上がり、組織全体の成長にもつながります。

もちろん、多様な価値観を尊重し、誰もが働きやすい環境をつくることも大切です。

国籍に関係なく力を発揮できる職場づくりができれば、企業にとっても、働くスタッフにとっても、とても心地よいチームが生まれていきます。

特定技能人材を採用する注意点

■法的な留意点

特定技能人材を受け入れるときは、制度上のルールや手続きをきちんと理解しておくことがとても大切です。特に特定技能1号では、企業側に「義務的支援10項目」という決められたサポートの実施が求められており、これは“やってもやらなくてもいい”ものではありません。

自社で対応するか、登録支援機関にサポートをお願いするかを、しっかり決めておく必要があります。

また、特定技能で受け入れできる仕事は、指定された16の産業分野に限られています。

分野ごとに細かい要件や基準が決められているため、「自社の業務は対象になる?」という点を早めに確認しておくと安心です。

雇用契約を結ぶ際は、給与や勤務時間などの条件を明確にするだけでなく、住まいの確保や生活面の手続きサポートをどう行うかも示しておきましょう。(これも義務的支援の一つです。)

初めて日本で働く方も多いため、入社前にオンライン説明会や事前ガイダンスを行い、仕事内容や生活環境について丁寧に共有しておくことで、ミスマッチやトラブルの予防にもつながります。

法律に沿った受け入れ体制を整えることで、企業にとっても外国人材にとっても、安心してスタートできる環境がつくれます。

■文化的な違いへの配慮

外国人の方を受け入れるときって、「どうコミュニケーションを取ればいいんだろう?」と不安に感じることもありますよね。

でも大事なのは、完璧な日本語で説明することではなくて、“その人が理解しやすい形で伝えようとする姿勢”なんです。

まずは、日本で働くうえで知っておいたほうがいい生活習慣や仕事のルールを、やさしく丁寧に説明してあげましょう。難しい言葉はなるべく避けて、図や写真を使ったり、翻訳ツールを併用したり、ちょっとした工夫を加えるだけで伝わり方がグッと変わります。

それから、支援の中には「3ヶ月に1回以上の対面面談」など、直接会って話すことが決められている項目もあるので、オンラインで済ませたい気持ちはあっても、対面コミュニケーションの時間も大切にしたいところです。

また、宗教や食文化、生活習慣って、想像以上に国によって違います。

「どうしてこの行動を大切にしているの?」と聞いてみたり、お互いの文化について話す機会をつくったりするだけで、理解が深まって関係性も温かくなります。

ランチ会や交流日をつくるのもおすすめ。最初はぎこちなくても、少しずつ距離が縮まっていくのを感じられるはずです。

もし文化の違いが原因で小さなズレが生まれてしまった時も、早めに話を聞き合うことで、大きなトラブルを防ぐことができます。

“支える”というより、“一緒に歩いていく仲間を増やす”そんな気持ちで向き合えると、お互いにとって働きやすい環境が作れますよ。

特定技能人材紹介会社のサービス内容

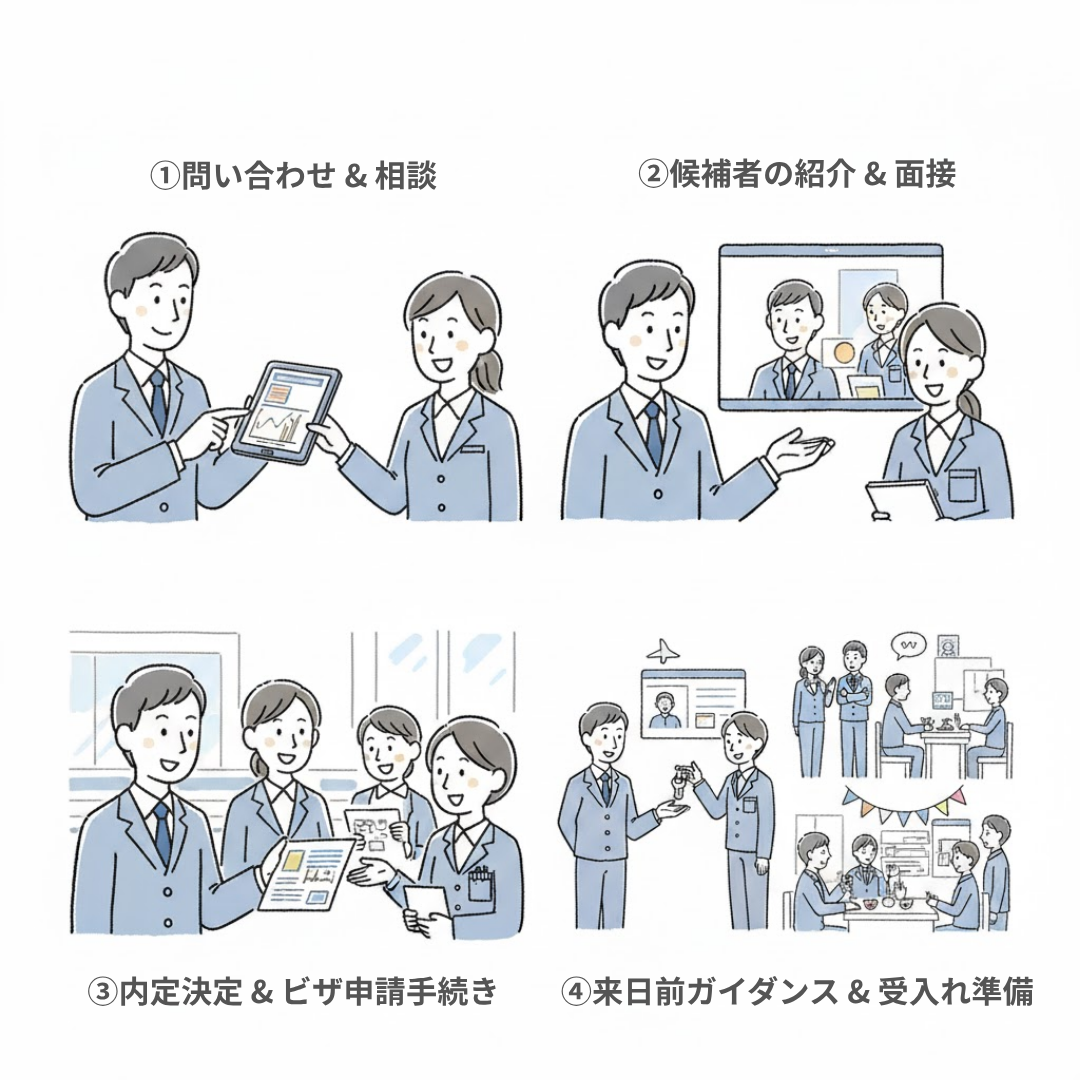

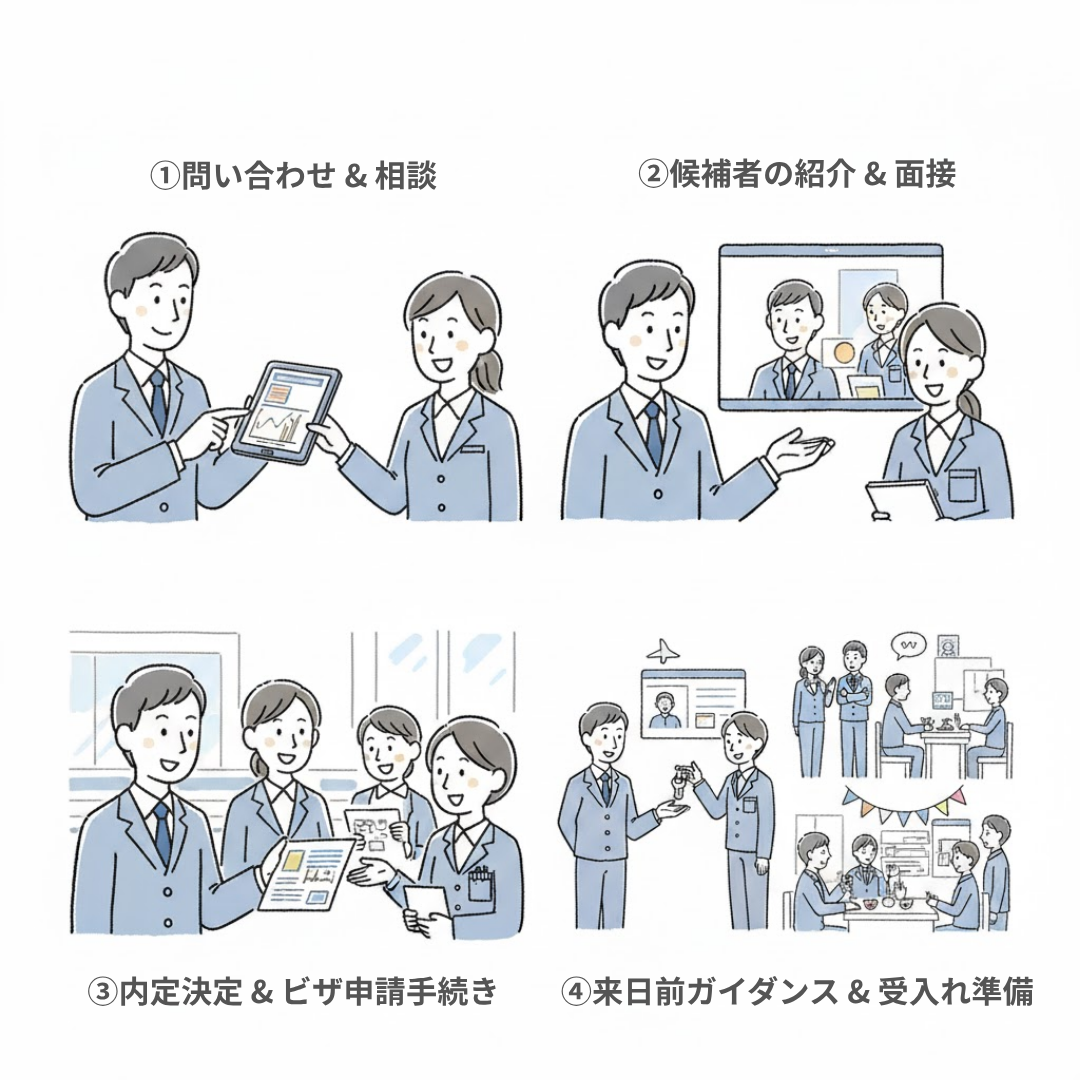

■紹介サービスの流れ

「特定技能人材を採用したいけれど、何から始めればいいの?」

そんな時に心強い味方になってくれるのが、人材紹介サービスです。ここでは、サービス開始から受け入れ準備までの流れを、分かりやすくステップごとにまとめてみました。

STEP1|問い合わせ & 相談

まずは問い合わせをし、採用したい人数や職種、受入れ時期などについて相談します。

ここで「どんな人に来てほしいか」を整理しておくと、その後がスムーズです。

STEP2|ヒアリング(採用条件のすり合わせ)

企業の状況や求める人物像を紹介会社が丁寧にヒアリングし、必要な条件(日本語レベル・経験・国籍など)を一緒に確認します。

STEP3|候補者の紹介 & 面接

条件に合う候補者を紹介してもらいます。 面接には通訳が入ることも多く、コミュニケーションが不安な企業でも安心です。

※制度が複雑な部分は、このタイミングで紹介会社が分かりやすく説明してくれます。

STEP4|内定決定 & ビザ申請手続き

採用を決めたら、在留資格(ビザ)申請の準備へ進みます。必要書類や手続きは紹介会社がサポートしてくれるため、初めてでも迷いません。

STEP5|来日前ガイダンス & 受入れ準備

来日前に、仕事や生活に関するガイダンスを実施し、安心して来日できるようサポートします。企業側にも、受け入れ体制の整え方についてアドバイスが入ります。

STEP6|来日 & 就労スタート(アフターフォロー)

来日後も、紹介会社が定着サポートを行ってくれるケースが多く、企業も外国人材も「困ったときに相談できる」環境が整います。

このように、最初の相談から就労開始まで、紹介会社が伴走型でサポートしてくれるので、初めてでも安心して進められます。

■サポート内容の詳細

紹介会社のサポート内容って、「どこまでやってくれるの?」と気になりますよね。

実は、思っている以上に幅広く支えてくれるところが多いんです。

例えば…

- 在留資格(ビザ)や役所手続きまわりのサポート

- 住まい探しや生活の立ち上げサポート

- 困りごと相談や定着支援

- 文化の違いによるすれ違い防止のアドバイス

- 就労後のフォローや勤務状況のチェック

など、受け入れ前から受け入れ後まで、寄り添うようにサポートしてくれます。

最近では「会社によって必要なサポートは違うよね」という考えから、状況に合わせて内容を柔軟にカスタマイズしてくれる紹介会社も増えています。

契約前に、「どこまでやってくれるのか」「追加費用が発生するのか」を確認しておくと、後悔のない選択ができますよ。

特定技能人材紹介会社の選び方

■信頼性のチェックポイント

「どの紹介会社にお願いすれば安心なんだろう…?」初めて検討するとき、まず気になるのはここですよね。

最初のチェックポイントは、その会社が正式に認可を受けているかどうか。これは信頼性のベースになる部分なので、必ず確認しておきましょう。

次に見たいのが、実際に利用した企業の声や口コミ。

「採用後ちゃんと定着しているか」「トラブルが起きた時にどんな対応をしてくれたのか」など、リアルな評価を見ると、その会社のサポートの質がぐっと見えやすくなります。

そして、契約前には不明点を遠慮なく相談することをおすすめします。

「こんなこと聞いていいのかな…」と思う内容でも、聞いてみることで後の不安がグッと減りますよ。

また、拠点数やネットワークの広さ、合格実績や試験サポートがあるかなども比較ポイントです。受け入れやすさや採用成功のしやすさが変わってきます。

相性のいいパートナーを選べると、採用の成功率が大きく上がります。

■実績とサポート体制の確認

紹介会社を選ぶうえで、「実績」と「サポート体制」はとても重要です。

たとえば、これまでに何名くらい採用支援をしてきたのか、そして成功事例があるかどうかは1つの判断材料になります。

面談のサポートや、現場に馴染むまでの定着フォロー、教育プログラムがしっかりしている会社だと、採用後も安心です。担当者の経験や知識量によって、受けられるアドバイスの質も変わります。

また、入社前の事前説明や、受け入れ準備をどこまで丁寧にしてくれるかもポイント。

単に「人を紹介するだけ」の会社ではなく、入社後まで寄り添ってくれる会社を選ぶことで、長期定着の未来が見えてきます。

特定技能外国人紹介サービスの比較

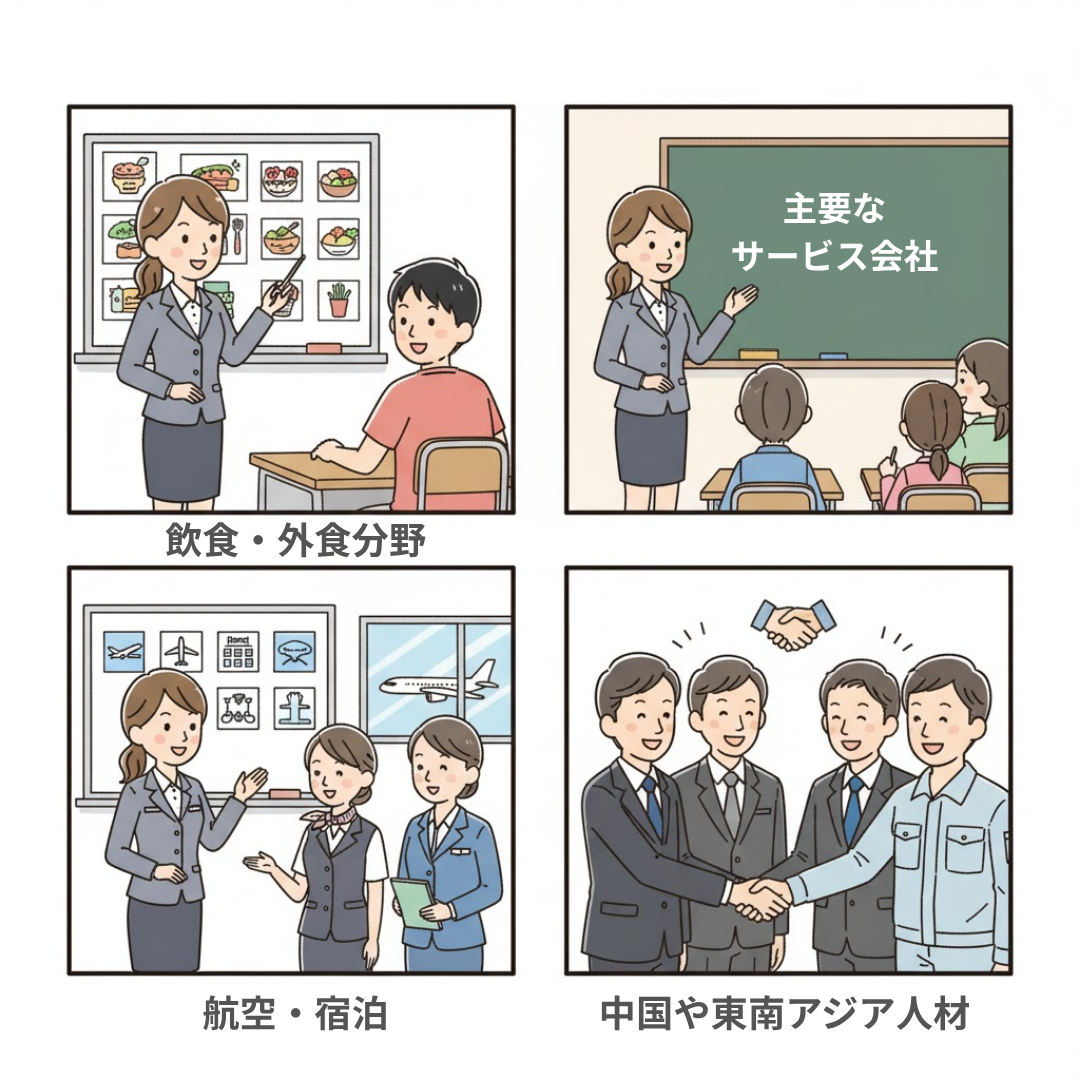

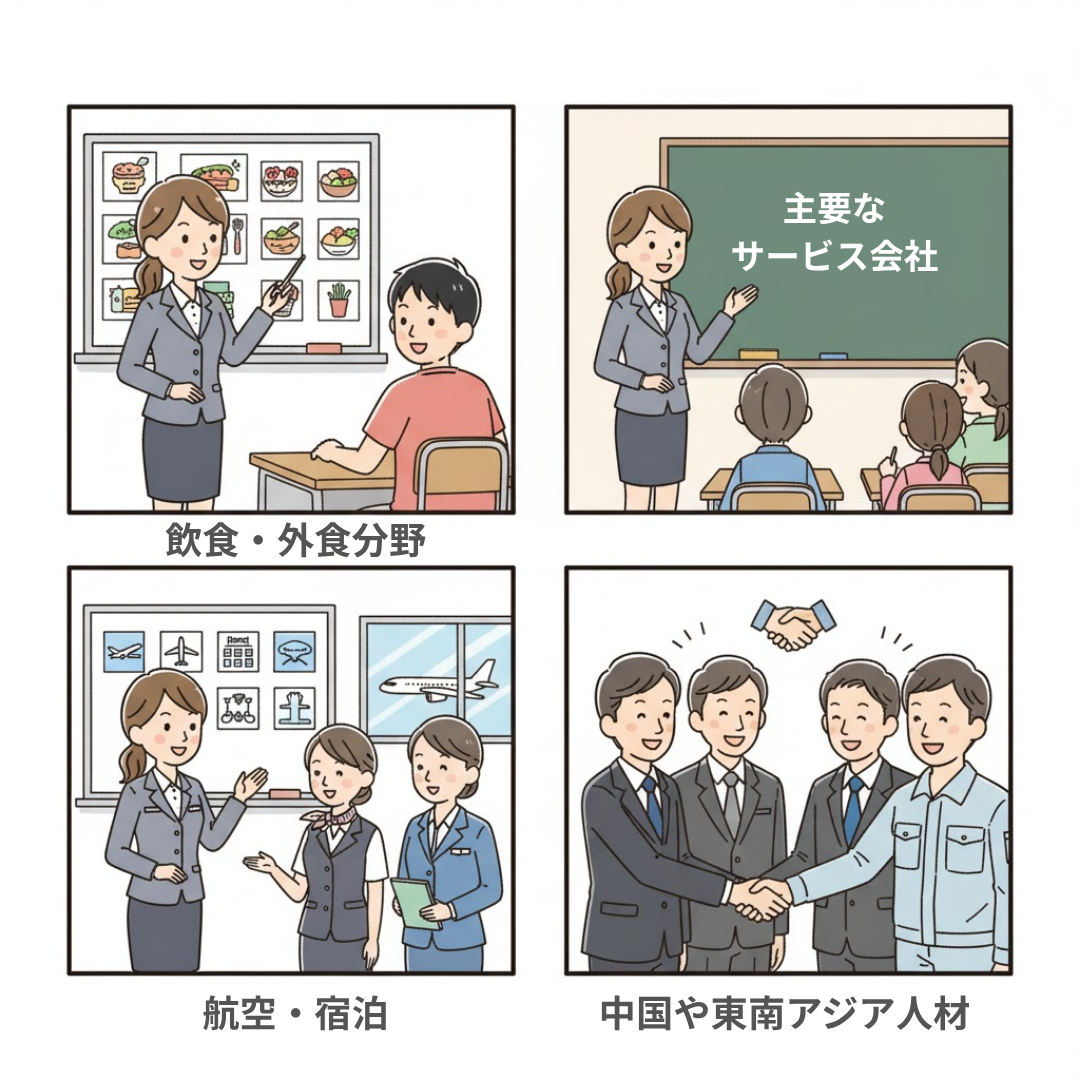

■主要なサービス会社の特徴

特定技能の紹介サービスといっても、会社ごとにカラーや得意分野が大きく違うんです。

だからこそ、まずは「どんな分野に強い会社なのか」を知っておくと、選びやすくなります。

たとえば…

- 飲食・外食分野に特化している会社

┗ 接客用フレーズ指導や衛生管理研修など、現場に合ったサポートが充実

- 中国や東南アジア人材に強い会社

┗ 母国語での事前教育や文化サポートが手厚く、定着率が高い傾向

- 航空・宿泊などサービス業に強いグループ会社

┗ 接遇トレーニングやマナー研修に定評があり、即戦力育成に強み

このように、各社が持つ専門性はさまざま。

自社が抱えている採用課題や「どんな人材に来てほしいか」に合った会社を選ぶことが、一番の近道です。

また、利用企業の声や成功実績を公開している会社は信頼度が高いと言えます。

「受け入れ後どんなサポートがあったのか」「どれくらい定着しているのか」などの事例が見えると、任せる側も安心ですよ。

■料金体系の比較

料金を比較するときって、つい「金額」だけを見がちですが、そこにはちょっと落とし穴があります。

大切なのは、“その金額でどこまでサポートしてくれるのか”という視点です。

たとえば、料金が少し高めでも、

- 定着支援がしっかりしている

- 全国どこでもサポートしてくれる

- 追加費用がかかりにくい

などであれば、結果的にコスパが良い場合もあります。

逆に、一見リーズナブルでも、必要なサポートがほぼオプション料金…なんてケースもあるので注意が必要です。

国内外のサポート範囲や、定期フォローの有無なども含めて比較すると、後悔しない選択ができますよ。

まとめ|自社に合うパートナーと出会えると、採用はうまくいく

特定技能の受け入れは、制度面の理解や準備、受け入れ体制づくりなど、最初は不安も多いかもしれません。

ですが、「どの紹介会社を選ぶか」でその不安は大きく変わります。

- 制度に詳しく、相談しやすいこと

- 受け入れ前だけでなく、入社後も伴走してくれること

- 自社の業種・現場に合った育成や定着サポートがあること

この3つが揃っている紹介会社を選ぶと、長期定着につながりやすくなります。

■そのうえで「STAY WORKER」という選択肢

STAY WORKERは、ただ人を紹介するだけではなく、「いっしょに働く仲間が安心して過ごせること」を大切にしているサービスです。

特定技能の受け入れが初めての企業でも困らないように、在留資格の手続きや試験のことなど、少し複雑に感じやすい部分も、わかりやすく丁寧にサポートします。

来日前には、仕事のことだけでなく、日本で暮らすうえで知っておいた方がいい生活面のことまで、やさしくガイダンスを行います。

「はじめての国では、ちょっと不安」

そんな気持ちに寄り添いながら、安心して日本に来られる準備を整えていきます。

そして、働きはじめてからが本当のスタート。

現場で困りごとが出てきた時には、企業さんと本人の両方に寄り添いながら、気持ちや状況をていねいに受け止め、無理なく続けられるように支えていきます。

「話せる相手がいる」って、それだけで大きな安心になりますよね。

また、サポートに必要な内容が最初からしっかり含まれているので、あとから思わぬ追加費用が増えていく心配もありません。

不透明さがなく、安心して任せられるパートナーとして選ばれています。

「紹介したら終わり」ではなく、

“職場に馴染むところまで一緒に見守る” サポートが強みです。

■こんな企業様におすすめです

- 初めて外国人採用をする企業

- 採用しても定着せず、悩んだ経験がある企業

- 現場スタッフの負担を減らしたい企業

- 業種に合ったトレーニングやコミュニケーション支援が必要な企業

「外国人材を採用すること」ではなく、

「一緒に働ける仲間が増えること」を大切にしたい企業様と相性が良いサービスです。

■最後に

特定技能制度をうまく活用できると、

人手不足の解消だけではなく、職場に新しい視点や文化が生まれます。

採用は“スタート”であって、ゴールではありません。

入社後のサポートまでしっかり見据えたパートナーを選ぶことで、長く、一緒に働ける環境が育っていきます。

STAY WORKERなら、その伴走ができます。

気になる方は、「ちょっと話を聞いてみたい」だけでも大歓迎です。

現状や課題に合わせて、最適な受入方法をご提案します。